De nouveau le chemin de Nogent. Ligne 7, ligne 6, RER A, bus 120. Dans le petit carnet gris, j’écris les questions que je me pose et qu’on va peut-être me poser. Et puis la journée passe, questions, réponses, surprises, oui oui je suis là. Au retour un chemin inédit, un moment improvisé, l’anniversaire de B. Les cocktails sont oranges, les bougies posés sur de petite hamburgers, les sourires aux lèvres, quelques visages très bronzés, bronzage Tanger, bronzage de nuit on pourrait leur faire dire, et déjà – enfin ! – les invitations à dîner qui reprennent. Un deuxième cocktail pour fêter ça?

Lundi 1er juillet

Nous revenons ravis, moi peut-être encore plus car ravi de cette rencontre avec cette ville que tu connaissais déjà, ravi de mes retrouvailles avec l’Allemagne, seize ans après, peut-être même seize ans jour pour jour, il faudrait vérifier. Berlin, une respiration, une vraie, d’où l’on rapporte toi comme moi un souvenir aux pieds. Comment on dit lacet ?

Nous revenons ravis, moi peut-être encore plus car ravi de cette rencontre avec cette ville que tu connaissais déjà, ravi de mes retrouvailles avec l’Allemagne, seize ans après, peut-être même seize ans jour pour jour, il faudrait vérifier. Berlin, une respiration, une vraie, d’où l’on rapporte toi comme moi un souvenir aux pieds. Comment on dit lacet ?

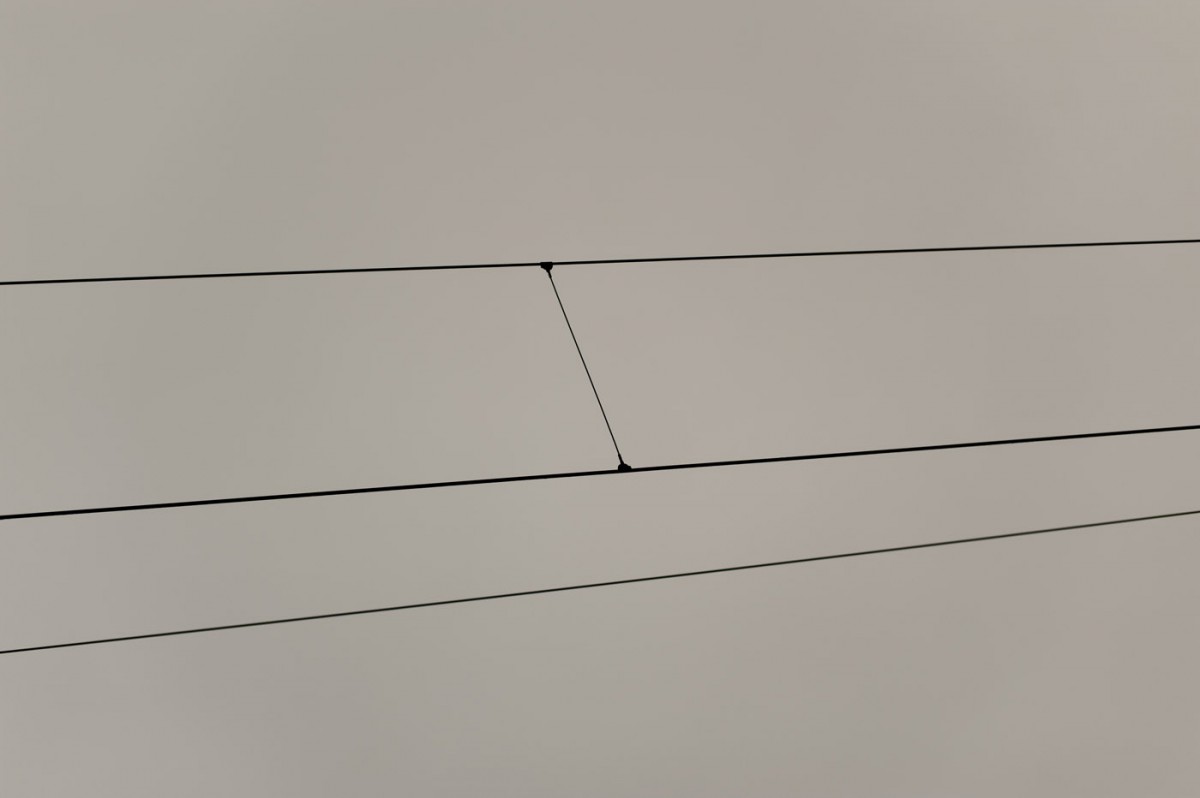

Et puis c’est un autre retour, celui à la photographie. Jusqu’au 31 août je participe avec joie au projet Les Heures latentes à la Galerie Vivoequidem. Une photo par jour, prise avec mon téléphone. Une photo comment ? Je ne sais pas. Une photo comme ça, parmi les autres, une photo qui, peut-être, comme cette saison devenue grise, nous fera nous demander si c’est vraiment l’été.

Juin 2013

Jeudi 27 juin

Répéter. Répéter. Répéter. Répéter. Répéter. ad lib.

Mercredi 26 juin

J’aimerais que ce soit fini, j’aimerais passer définitivement à autre chose. Mais non. Dans deux jours la soutenance, point final à ce sujet qui se termine plutôt en points de suspension : il y aurait tant d’autres choses à dire.

Le tout balayé, revu, griffonné, répété et l’oral prend forme. Je le laisse mûrir jusqu’à demain et nous partons reprendre les habitudes d’avant, les expositions, les séances, les moments partagés. À la Maison d’art et d’histoire du Judaïsme, exposition La Valise mexicaine, avec les photos de Capa, Chim et Taro prises durant la Guerre d’Espagne. Sur les petits clichés des Asturies, de Barcelone ou de Barcarès, je me demande si je ne vais pas, par hasard, croiser un visage qui me ressemble : celui de mon grand-père. Les gueules sont coiffées de béret, tristes, combattantes, amaigries, figées, les corps sont meurtris, fatigués, enragés, morts. Ils reviendront peut-être bientôt sous une forme littéraire qui dépassera je l’espère la simple esquisse que j’ai jusque là dessinée. On quitte alors cette réalité historique pour un monde moins réel, plus délicat, celui de Romain Kronenberg, et puis pour encore autre chose entre poésie et astrophysique, le cinéma de Manuella Morgaine. Jolie retour protéiforme dans l’art…

Mardi 25 juin

Pour le dernier examen écrit on plongea chez Hermès, déclinant un nom, un slogan, des idées, un croquis. Ensuite on respira, plus tard on soupira car à la MEP il y a toujours des choix que je souligne d’interrogations. Mais à la MEP il y avait aussi de très belles choses, du noir et blanc évidemment et du Ferrante passé à la couleur.

Lundi 24 juin

Deux JL, oui deux. Le matin c’était Bourdieu (4 points) que soudain on déteste, Taylor (4 points) à propos de qui soudain on hésite, et puis le sentiment d’écrire des évidences (6 points) ou n’importe quoi (6 points).

Dimanche 23 juin

Un rayon de soleil, il est 20h04. La sociologie est un sport de combat, disait l’autre… Tu m’étonnes. Je me bats avec la sociologie depuis 48 h. Apprendre. Retenir. Surligner. Recopier. Analyser. Se passionner malgré tout, petit à petit, comprendre donc aimer.

Me revoici. Bel et bien. Les derniers examens approchent, demain c’est socio, vous l’aurez compris, sociologie des organisations, soyons précis. Après-demain marketing. Vendredi soutenance du mémoire. Vendredi c’est fini, c’est fini et on s’envole… en laissant derrière quatre mois intenses, passionnants, riches, frustrants peut-être un peu car les notes et les notions se sont entassées ; pas toutes dans mon esprit. Un virage, j’ai pris un virage, la route est joliment dégagée, le ciel aussi, le ciel qu’on prend vendredi pour Berlin. Bientôt je vous ferai lire autre chose, une nouvelle, une vingtaine de pages écrites, exercice stimulant, peut-être inachevé sous la contrainte du temps, peut-être réussi sous la contrainte du temps. Bientôt je vous montrerai d’autres images, galerie Vivoequidem, mes images parmi d’autres, presque anonyme parmi les presque anonymes.

Me revoici. Que ne vous ai-je dit depuis mon dernier passage (éclair) ? Que des belles choses : Les Apaches, L’Inconnu du lac, De l’influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, les délicatesses au Palais de Tokyo (Elisabeth Clark, Oliver Beer, etc.) ou ailleurs (Pierre Leguillon), la Revue Gauche, magnifique Ange Leccia au Mac/Val, les 40 ans de W, Mad Men, etc.

Samedi 8 juin

On a vu passer 39 bougies qu’on a soufflé d’un trait net. On a vu Julien Perez, Tip Top ! et un mémoire presque achevé. C’est le « presque » qui fâche toujours, on espère pouvoir se relâcher mais non, il faudra encore relire. Relire et puis apprendre, réviser, revoir, retenir, reprendre son souffle.

Istanbul – mai

La première image d’Istanbul, c’est à l’aéroport, la foule de chauffeurs qui attendent à la sortie. Cacophonie, enchevêtrement de panonceaux avec des noms. Le tien au milieu de tout ça ? Ce sera à l’image de la ville, foisonnante.

Deuxième image d’Istanbul, après toutes celles attrapées à travers la vitre du taxi, c’est depuis la terrasse de l’hôtel. Il est 17h, les voix dans le ciel nous invitent, mais des petits hauts parleurs du bar sort celle de Phil Collins puis de Glenn Medeiros.

Ensuite ? Une poignée de jours et tant d’images qu’on trouve ici :

Jeudi 9 mai 2013

On aura vu passer quatre semaines en un éclair. Un ekler, comme l’écrivent les Turcs s’il est fourré d’une crème appétissante tandis qu’on regarde passer les bateau sur le Bosphore. Quatre jours à Istanbul, quatre jours ce n’est rien pour découvrir la foisonnante cité, son histoire et son visage, sa cuisine et son vin. Quatre jours c’était ailleurs et (donc) tellement beau.

Quoi d’autre avant cela ? Des respirations, des déconcentrations, un Time Based Exhibition, un Bouillon Racine, ce Guibert que tu m’offres, ce Perec que je reprends, cette nouvelle qu’il faut écrire, ces choses qu’il faut retenir et des films toujours, mais trop peu (et trop peu enthousiasmants) : Les Amants passagers, Flammes, The Land of Hope, The Libanese Rocket Society.

Et encore Duras :

Et puis une fois, vous êtes resté longtemps sans écrire. Un mois peut-être, je ne sais plus pour ce temps-là ce qu’il avait duré.

Jeudi 11 avril 2013

Un mois, un jour.

Te revoici d’un périple à l’autre bout, l’autre bout de quoi, d’un océan et d’un continent. Bronzé d’un ailleurs de terre rouge et de soleil, de cette Amérique de films qui fabrique quelques-uns de mes rêves en attendant que cela devienne des souvenirs, tu me dis, après tant de conversations, qu’au fait mon journal… Au fait ton journal ?

Mon journal, abandonné. J’ai l’esprit ailleurs, comprenez-vous, comprends-tu. Le mois est passé, vaste de lectures et de découvertes, d’apprentissages et d’un anniversaire peuplé de rares visages presque oubliés. Les feuilles mortes se seraient ramassées à la pelle si nous n’étions pas au printemps, un printemps froid que l’on éternue et que l’on voudrait voir bleuir. « Potlatchoum », pourrais-je donc résumer le mois qui vient de passer.

J’ajouterais quelques citations (« N’auraient-elles en commun, ces multiples solitudes {…} que la coïncidence non entièrement fortuite de leurs emplois du temps ? de Marc Augé, « J’suis là d’puis trois jours j’ai pas vu un seul film. » de Duras à Cannes ou « Pour moi l’Europe, c’était la neige » de Marguerite encore), Vincent Dieutre qui cherche Schubert dans l’hiver allemand, le Japon qu’on retrouvera en octobre, Camille Claudel et de la tête de veau, du sumo, et des photos, bientôt… Et puis l’homme immense, dans le matin frisquet.

Dimanche 10 mars 2013

Dix jours déjà. Jolie sonorité : dix jours déjà.

Je reviens ici, pour poser quelques mots, même si depuis hier je me dis que Twitter pourrait bien, durant ces quatre mois, prendre un peu le relais. Twitter, média facile pour noter les actes, les lectures, les liens, les moments…

Dix jours de cours, méthodo, sémio, anglo, sponso, stratégo… Échanges, paroles, découvertes, au départ on se regarde, on se tourne autour… D’un cours à l’autre, je change de place, de voisin, de voisine, de sourires, de méthode, de cahier. J’apprécie l’osmose, l’unité, la diversité, le plaisir que l’on a tous à être ici, l’énergie, la synergie, le binôme qui se forme devant la machine à café, le choix du sujet par curiosité, par envie, connaissance, projection, idées… Choisir c’est renoncer aux mille-et-un sujets auxquels j’avais pensés.

Le vocabulaire s’étoffe ou se précise – corpus, terrain -, les lectures s’étendent – Barthes, Foucault -, je te questionne, tu décryptes, je note, relis, relis, relis encore et encore pour comprendre et intégrer des notions tellement nouvelles.

Le soir et les fins de semaine offrent quelques moments plus habituels, des respirations, des partages, même si mon regard est déjà imprégné de ce que j’ai commencé à apprendre. Au Palais de Tokyo on se penche sur Roussel et on s’épanche sur Julio Le Parc, sur le petit écran on quitte Pialat et sa Maison des Bois, au Jeu de Paume on espérait (et je m’énerve face au léger flou sur le rôle de Laure Albin-Guillot durant le Régime de Vichy), à La Tourelle on tête-de-veau, au cinéma on coq-à-l’âne (Blanca Nieves, Sugar Man, 5 caméras brisées)…

Février 2013

Jeudi 28 février

Je regarde l’heure encore, encore et encore, avec cette crainte d’être en retard, cette crainte de la panne du métro. Je me demande si ces cheveux, là, sur le côté, c’est une bonne idée, en tout cas ça me fait perdre du temps, ce n’est pas très agréable, cinq minutes perdues, les yeux dans la glace, les doigts crispés, le cheveu retenu, chauffé.

Je me demande aussi si je continuerai à tenir ce journal pendant quatre mois. L’esprit sera ailleurs, dans les lectures, les apprentissages et les révisions. L’appareil photo aussi sera ailleurs ; pas dans le sac mais sur le bureau. Quatre mois différents, n’est-ce-pas ?

Mercredi 27 février

« Dernier » jour. Je me presse, me disperse moins que d’habitude, il faut boucler ceci-cela, expliquer à C. que oui c’est le flux habituel. « Dernier » jour, demain j’entame quatre mois bien différents.

Et puis il y a Godard, accompagné de Labarthe. Enfin c’est plutôt l’inverse. Après le film (Godard, le désordre exposé) , Labarthe hausse les épaules, histoire de dire qu’il n’a rien à dire. Mais ça ne dure pas, il a un micro dans les mains, pris comme ça, et puis voilà, il parle : le silence, la façon de faire des films, le silence encore.

Mardi 26 février

…

Lundi 25 février

Je ne dors pas. Je ne lis pas ce roman dans lequel je passe du plaisir à l’ennui. J’écoute Alela Diane. Je n’entends rien autour. Il fait jour. La vitre est peut-être un peu sale, un peu abîmée. Le ciel est bas. Je regarde à travers la vitre des paysages qu’habituellement j’ignore, des infrastructures qui défilent le long des voies. Elles ont un visage que je ne connais pas car souvent il fait nuit, souvent je dors, souvent je lis. Elles sont des fantômes, des images d’ailleurs. Sur le sol une graine verte. Il fait froid.

Au Palais de Tokyo on inaugure. Visites rapides – on reviendra -, discussions plus longues – pourtant on ne entend pas. Parmi les visites, de belles surprises qui vous embarquent, des sourcils qu’on fronce ou une exclamation devant une référence : « Oh ! Le catalogue des objets introuvables. »

Dimanche 24 février

Finalement ils choisissent le champ de coton pour l’affiche, je cède, ou plutôt je m’incline et je la décline – un tract, un truc. D’un champ on passe aux prés grignotés par les moutons de l’Hiver Nomade, puis à un autre genre de solitude, bien plus triste que celle d’une berger, une solitude subie, une solitude cachée dans une cuisine trop grande pour soi, dans un canapé aux motifs passé. Mais dans ce Silence radio on aurait aimé un autre rythme, moins de ceci, plus de cela. Un Paroles radio peut-être ?

Au fait comment on dit cot cot en allemand ?

Samedi 23 février

L’Impossible, Guy de Cointet, La Maison dans les Bois.

Aucun rapport entre les trois.

Vendredi 22 février

Jeudi 21 février

Sur le sol du tramway la double page avachie. Le sac du garçon gêne un peu le cadrage mais finalement ils partent, lui et son ami. Derrière, entre les sièges, il y a le reste du journal, au même endroit que, l’autre jour, il y avait déjà un reste de journal ; un journal entier peut-être. Il était plié, je n’y ai pas touché, je ne sais pas. Ça aurait fait une photo, ce papier fripé au milieu des sièges trop neufs et trop acidulés, mais je n’ai pas osé. Bref. Dans une semaine j’aurai pris le virage mais ne prendrai plus ce tramway et ses jingles à peine « sympa ». Tu souris en lisant l’adjectif « sympa » ? Dans une semaine j’entamerai quatre mois de formation, quatre mois d’études, de l’autre côté, là où Neuilly caresse Levallois, un ailleurs géographique qui ne me ressemble pas vraiment. Dans une semaine… déjà ?

Sur le sol du tramway la double page avachie. Le sac du garçon gêne un peu le cadrage mais finalement ils partent, lui et son ami. Derrière, entre les sièges, il y a le reste du journal, au même endroit que, l’autre jour, il y avait déjà un reste de journal ; un journal entier peut-être. Il était plié, je n’y ai pas touché, je ne sais pas. Ça aurait fait une photo, ce papier fripé au milieu des sièges trop neufs et trop acidulés, mais je n’ai pas osé. Bref. Dans une semaine j’aurai pris le virage mais ne prendrai plus ce tramway et ses jingles à peine « sympa ». Tu souris en lisant l’adjectif « sympa » ? Dans une semaine j’entamerai quatre mois de formation, quatre mois d’études, de l’autre côté, là où Neuilly caresse Levallois, un ailleurs géographique qui ne me ressemble pas vraiment. Dans une semaine… déjà ?

Mardi 19 février

Le métro n’est pas encore arrivé à Nation, il reste deux stations. J’entends dans le wagon d’à-côté un air d’accordéon : L’histoire d’un amour. Je me dis qu’ils pourraient jouer autre chose, que zut… Une correspondance plus tard, un RER, le livre à peine sorti du sac, en face elle fait des mots croisés, il monte avec son instrument. Tilalalala tilalalala tilalaaa… Le même air, tout autant écorné.

Le soir un bic. Quatre couleurs évidemment.

Lundi 18 février

Hitchcock.

(Je pense que jusqu’au 1er juillet, ce journal va ressembler à ça)

Dimanche 17 février

Habemus papam. L’habemus vidi… heu… vidimus ?

Samedi 16 février

Comme témoignage des origines – comme témoignage de la fin, il y aurait donc cette photo, prise pendant l’été 1918, que Marcel Antonetti s’est obstiné à regarder en vain toute sa vie pour y déchiffrer l’énigme de l’absence.

Le Sermon sur la chute de Rome – Jérôme Ferrari

Jeudi 14 février

Finir le livre, ne plus pleurer. Retrouver un peu de l’Ange exterminateur de Bunuel. Écrire un peu, chercher comment.

Mercredi 13 février

Tu n’es pas là. Pas envie de rentrer tôt, enfin tôt c’est relatif. Sur les affichettes du MK2 les horaires (de début ou de fin) ou les pitches ne (me) conviennent pas, je traîne mes semelles malgré le froid. Avenue Victoria, un regard à gauche. Au fond l’hôtel de ville scintille encore. Devant lui, la nappe blanche de la patinoire sévèrement éclairée et quelques individus qui y glissent. Curiosité photographique ou curiosité tout court, me voilà au bord de la piste ; on annonce la location est terminée. Une sorte de spectacle commence, un jeu bien sûr entre eux mais un spectacle pour moi. Ils se poursuivent, s’évitent, je ne sais pas trop s’il y a une règle… sorte de « chat » sur lames. Leur agilité me surprend, leurs cris m’amusent, leurs sauts me fascinent, leur vitesse m’effraie, leurs bras nus me glacent. Devant l’objectif ils passent trop vite, trop loin, c’est aussi une part du jeu : attraper leurs mouvements, leur folie.

Mardi 12 février

J’ai encore oublié le nom mais devant le cinéma, essoufflé, l’affiche m’aide à m’adresser au guichetier. C’est salle 3, dans la petite rue, il fait signe avec la main. Tu m’attends devant je le savais, je vous passe les détails, nos échanges de sms, tes paroles qui me disant que si, ce sera dans la petite rue pour le ticket aussi. Mais c’était quoi le nom du nom ? Patatrac ? Ca irait bien Patatrac, l’idée d’une chute, celle d’un film qui commence de manière presque enthousiasmante mais qui…

J’ai encore oublié le nom mais devant le cinéma, essoufflé, l’affiche m’aide à m’adresser au guichetier. C’est salle 3, dans la petite rue, il fait signe avec la main. Tu m’attends devant je le savais, je vous passe les détails, nos échanges de sms, tes paroles qui me disant que si, ce sera dans la petite rue pour le ticket aussi. Mais c’était quoi le nom du nom ? Patatrac ? Ca irait bien Patatrac, l’idée d’une chute, celle d’un film qui commence de manière presque enthousiasmante mais qui…

Samedi 9, dimanche 10, lundi 11 février

Le hasard est divin. Il s’est glissé en même temps que le vieux cédérom dans mon lecteur, le vendredi soir, comme ça, au pif. Un parmi des dizaines, avec un léger indice écrit d’une autre main que la mienne. Sur le disque, des photographies, des fichiers qu’il faudra décrypter, le début de quelque chose. Au milieu de ces trois jours, grâce à ces quelques éléments fragiles, je commence à écrire autre chose que ce journal, autre chose que ma vie, une autre vie que la mienne comme dirait l’autre – vous savez, celui qui est écrivain. Je ne sais pas quelle forme cela prendra, il va falloir creuser, peut-être poser des questions, avancer doucement, essayer que ça ne ressemble pas trop à ce qu’on lit ici, peut-être accepter que cela ressemble à ce qu’on lit ici, des formes légères, des petits riens, même si j’espère autre chose… mais quoi exactement ?

Jeudi 7 février

Lire le manifeste de XXI, essayer d’en retenir quelque chose pour les dîners, les discussions entre collègues, les mois qui viennent, etc.

Lire le manifeste de XXI, essayer d’en retenir quelque chose pour les dîners, les discussions entre collègues, les mois qui viennent, etc.

Sentir le parfum de Philippe M dans le métro.

Profiter des soldes, c’est à dire aller acheter deux chemises. Payées, je me retourne. Le mouvement de trop, le regard qui se pose sur les vestes juste derrière, le coup de cœur, l’envie, l’hésitation, le regard de la banquière, la penderie déjà pleine, la pensée pour cette veste demi-saison qui n’est plus portée, l’essayage, une taille puis une autre, à nouveau la première, à nouveau la plus grande, les détails – les boutons, la doublure -, une pensée pour cette veste non achetée chez M&FG, et puis la patronne qui attaque sec : les grands mots, les superlatifs, les comparaisons, les 50%, la coupe parfaite, les compliments, rendez-vous compte.

Mardi 5 février

Le premier film se promène dans les rues du 13ème, moment doux et étrange, bancal, surprenant. J’aime cet improbable, pas cette robe, nous sommes d’accord. Puis ils dansent. Comme hier ? Non, pas comme hier. Pourtant A était déjà là, ou plutôt on y était pour lui. Le deuxième film déjà vu, pas le même pourtant, plus radical à l’époque, bien plus long, qu’est-ce qu’on y gagne ? qu’est-ce qu’on y perd ? qu’est-ce qu’on en pense ? Et si sur le moment on n’en pensait rien ? D’ailleurs voilà O&A, passons donc à table.

Lundi 4 février

« Ce n’est pas une expo photo ? » Non ce n’est pas une expo photo. Les invitations Facebook génèrent quelques surprises pour l’invité qui n’a pas vraiment fait attention. Non ce n’est pas une expo photo, ce sont des films, des courts métrages, parmi lesquels je retiendrai celui de… quel est son nom ? oui c’est ça, ce film sur Marseille, avec ses gens qui dansent dans la rue, j’aime cet élan de liberté des gens qui dansent dans la rue, en pull rouge de surcroît.

« Ce n’est pas une expo photo ? » Non ce n’est pas une expo photo. Les invitations Facebook génèrent quelques surprises pour l’invité qui n’a pas vraiment fait attention. Non ce n’est pas une expo photo, ce sont des films, des courts métrages, parmi lesquels je retiendrai celui de… quel est son nom ? oui c’est ça, ce film sur Marseille, avec ses gens qui dansent dans la rue, j’aime cet élan de liberté des gens qui dansent dans la rue, en pull rouge de surcroît.

Non, l’expo photo c’était à midi, pause-déjeuner qui s’étire pour la visite commentée de l’exposition Undercover. J’avais déjà vu les images, j’avais même écouté le photographe. Mais j’en voulais plus. Je voulais le regard de Giulia sur tout cela, son approche, sa vision des faits et du geste. J’avais aussi envie que les images me racontent autre chose, quelque chose que je n’avais pas encore vu, pas compris, pas absorbé. Mes yeux et ses paroles, duo, donc. Mes paroles aussi, un peu, j’ai envie de décortiquer, de partager, peut-être parce que je les comprends, que c’est donc plus simple d’aller plus loin dans la lecture de ces images. J’analyse, je réfléchis, je propose, je propose de sortir l’image du contexte, je m’étonne de cette photo gigantesque qui trompe nos habitudes – nous voici soudain plus petit que la photographie, plus petits que ceux qui sont photographiés. Photographiés et en guerre. En sang. En proie.

Dimanche 3 février

MEP. 10 ans d’Images, certains connues voire adorées – Tournaboeuf évidemment, encore, encore – et puis Loretta Lux et ce The Walk que je fixe, fixe encore, encore. Aux étages supérieurs Meyerowitz m’entraîne follement dans ces premières années colorées… les années suivantes et le reste vite oubliés.

Puis la pintade. Puis la peinture. Enfin l’Appât (ni tade, ni ture, un peu tatarte ?)

Samedi 2 février 2013

Ma séance est élaguée, la tienne rallongée. Je les rejoins, ils me demandent où. Tu nous rejoins, ils me demandent quand.

Janvier 2013

Jeudi 31 janvier

Un regard sur Paris, la Seine a une couleur de purée de châtaigne. À ma gauche elle lit la Bible. Elle face d’elle, quelque chose dans le visage… un air de Lou Doillon. Soudain en face de moi, elle s’assied, brusquement, elle qui vient de monter. Elle se contrefiche de Lou Doillon, de la gêne, de son sac-à-dos, elle penche la tête, ferme les yeux que je devine derrière ses cheveux. J’échange un regard et un sourire avec Lou, fatalité des transports. Je replonge dans les Tropismes de Sarraute. Plus tard elles parleront des morts et des fantômes. Plus tard encore de la Danse ou d’autres courts.

Mercredi 30 janvier

C’est à la gare de Noisy-le-Sec que j’ai refermé le livre. L’adjectif sec pouvait effectivement convenir. Dans le roman il y était question d’un livre lu par la sœur ; la mère insistait sur ce perroquet multicolore imprimé sur la couverture.

Je remontais la rue Custine, la projection de Babylon m’attendait, j’avais les doigts encore un peu gras de cette part de quiche avalée rapidement. Sur le trottoir, le bouquiniste avait sorti quelques tréteaux : des livres d’occasion. La jeune femme qui descendait la rue et qui s’arrêta devant les ouvrages en choisit un, au hasard. Sur la couverture : un perroquet multicolore. Merveilleuse coïncidence, je jetais un oeil rapidement : Cent ans de solitude de Garcia-Marquez. La lycéenne du roman d’Yves Ravey était devant moi, elle ne savait pas encore ce qu’il allait lui arriver.

Je remontais la rue Custine, la projection de Babylon m’attendait, j’avais les doigts encore un peu gras de cette part de quiche avalée rapidement. Sur le trottoir, le bouquiniste avait sorti quelques tréteaux : des livres d’occasion. La jeune femme qui descendait la rue et qui s’arrêta devant les ouvrages en choisit un, au hasard. Sur la couverture : un perroquet multicolore. Merveilleuse coïncidence, je jetais un oeil rapidement : Cent ans de solitude de Garcia-Marquez. La lycéenne du roman d’Yves Ravey était devant moi, elle ne savait pas encore ce qu’il allait lui arriver.

Mardi 29 janvier

Et ma mère, qui s’était mise, dès le décès, à chercher du travail, s’était d’abord demandé s’il ne l’avait pas invitée pour qu’elle fasse le ménage de l’étude après dix-huit heures. Mais elle aspirait à un emploi plus stable.

Un notaire peu ordinaire ; Yves Ravey

(Le titre n’est pas bon, le livre excellent)

Ne pas oublier les shorts si courts sur les lycéennes à l’esprit rebelle et au corps étonnamment réchauffé. Je réalise le lien avec le titre du film vu le soir, Les Herbes folles, un Resnais peut-être un peu tiède. Dis Alain, tu veux pas monter le chauffage ? les lycéennes vont s’enrhumer…

Lundi 28 janvier

La foule, la foule et la chaleur, une forêt de gens, de jambes. Et de radiateurs vraisemblablement. Je te cherche, aucun visage connu, puis un seul, brouhaha, vos lèvres bougent mais que disent-elles ? Je tourne entre les gens qui ont un verre à la main et les œuvres qui n’ont pas de cartels, je n’ai pas d’information, je ne sais rien, presque rien puisque j’ai les noms des auteurs sur une double-page de biographies, je pourrais jouer au jeu de piste, deviner qui fait quoi mais non, je m’arrête simplement devant les plus belles pièces et leur sombre ou brillant mystère mais dans la petite salle sombre comment voulez-vous que je suive ? (brouhaha, paroles en anglais, pas de sous-titre, appelez-moi le commissaire).

En sortant (de la Fondation Ricard, faut-il le préciser ?), on décide de marcher un peu, c’est une bonne idée, mais prenons la rue St Honoré, on évitera la circulation rivolienne. Sur une vitrine quelques kanji, quelques plats factices, il suffit d’un demi-instant pour cesser d’hésiter. On pourrait parler ensuite de l’arrivée de Patrice C dans la gargote japonaise tandis que je me brûle la langue en lorgnant sur ton plat de ramen au boeuf, mais je ne suis pas sûr que le mot gargote convienne.

Dimanche 27 janvier

Il y a eu ce déjeuner avec J, D et C puis un autre type d’effervescence ; nous voilà alors si nombreux dans les rues de Paris, revêtus de couleurs ne se limitant pas à ce bleu et ce rose layette qu’on veut nous faire avaler au milieu d’autres clichés, d’autres discours aveugles ou sombres. Sur le bitume on manifeste le ras-le-bol de les entendre, la peine qu’on a à les écouter et surtout la fierté d’être entiers, d’être nous-mêmes, d’être heureux comme le sont ces enfants qui naissent déjà en dehors de leurs sentiers. Nous voilà unis dans la certitude que la famille est un mouvement, un ensemble indéfini et complexe qui brandit des pancartes contre les simples et les sourds. Unis, mais on n’y croise pas de visage connu avant de quitter le cortège, avant cette boisson chaude dans l’ambiance remuée du Bûcheron. Et puis deux arrondissements plus loin, les saveurs japonaises et les rires de B et J, effervescence vous dis-je…

Et Kurt Russell ? Ben il est à New York, il fait du planeur…

Samedi 26 jnvier

Un plateau, une colline, une rue, des Pyrénées, géographie parisienne… Au Plateau tout d’abord, c’est un peu confus, mais tant que ça creuse (dans le temps, dans l’esprit) on prend. Puis à travers la vitrine c’est le hasard d’un F qui justement ne répondait pas (au téléphone, au téléphone) mais les petites assiettes sont déjà vendues. Enfin La Colline, Tristesse Animal Noir, titre splendide et pièce tout autant, pièce dont on parlera(it) des heures et dont je vous offrirai(s) une image, une seule image, la cendre qui tombe en rideau ; elle scintille malgré tout, malgré les mots sur lesquels elle se pose.

Un plateau, une colline, une rue, des Pyrénées, géographie parisienne… Au Plateau tout d’abord, c’est un peu confus, mais tant que ça creuse (dans le temps, dans l’esprit) on prend. Puis à travers la vitrine c’est le hasard d’un F qui justement ne répondait pas (au téléphone, au téléphone) mais les petites assiettes sont déjà vendues. Enfin La Colline, Tristesse Animal Noir, titre splendide et pièce tout autant, pièce dont on parlera(it) des heures et dont je vous offrirai(s) une image, une seule image, la cendre qui tombe en rideau ; elle scintille malgré tout, malgré les mots sur lesquels elle se pose.

Mercredi 23 janvier

Dans le Forum de Beaubourg on passe assez vite, enfin vous je ne sais pas… Depuis quand êtes-vous là ? Un oeil sur ces miniatures ; j’en ne cherche pas le sens. Un oeil sur ces imprimantes 3D ; j’y trouve quelque chose de fascinant.

Dans le Forum de Beaubourg on passe assez vite, enfin vous je ne sais pas… Depuis quand êtes-vous là ? Un oeil sur ces miniatures ; j’en ne cherche pas le sens. Un oeil sur ces imprimantes 3D ; j’y trouve quelque chose de fascinant.

Au cinéma La Clef, dont je n’avais jamais poussé la porte, quelques jours de pêches en Patagonie nous entraînent à l’autre bout du monde. À la fin du générique je suis surpris et dodeline : Bill Callahan chante…

Lundi 21 janvier

La page marquant le chapitre XIV a le coin plié. Déplié, un triangle rectangle de 3,8 sur 5 centimètres marque le coin en haut (et évidemment à droite) de la page 85. Ton nom est écrit en haut à droite de la première feuille, marquée d’un 4 en petit caractère, en bas. L’ouvrage a été achevé d’imprimer le 10 juillet 1980. La première édition chez Minuit date de 1957. La première édition date de 1939. Je lis :

Ils semblaient sourdre de partout, éclos dans la tiédeur un peu moite de l’air, ils s’écoulaient doucement comme s’ils suintaient des murs, des arbres grillagés, des bans, des trottoirs sales, des squares.

Ils s’étiraient en longues grappes sombres entre les façades mortes des maisons. De loin en lin, devant les devantures des magasins, ils formaient des noyaux plus compacts, immobiles, occasionnant quelques remous, comme de légers engorgements.

Le reste du court chapitre est du même ordre, les mots glissent au milieu du brouhaha du métro et de mes pensées, ces pensées qui m’entraînent ailleurs malgré la beauté du texte. Récemment tu m’avais demandé qu si j’avais lu Tropismes ; à la radio on parlait de Sarraute. Tu avais ajouté que c’était magnifique.

Dimanche 20 janvier

Je crois que c’est avant de partir que je suis allé voir… G.A. m’avait parlé de son travail parce que je lui avais parlé de ma recherche, de mon envie de petits livres, d’objets, petites choses simples, mais en écrivant cela je pense à d’autres choses, peut-être plus fragiles. Je pense à ces jours photographiés qui restent là, dans l’état où vous les voyez, j’imagine une sélection d’images, peut-être des mots ici ou là ; n’oublions pas les voyages. Bref : je suis allé voir le beau travail de Laurent Champoussin avant de partir. Partir où ? Aux Tuileries, blanches, tachées de vert – personne pour s’asseoir – et de silhouettes noires – les arbres, les autres, toi tu étais assorti aux accoudoirs.

Au Jeu de Paume, là-bas à l’autre bout, on glissait sans s’arrêter vraiment devant Manuel Alvarez Bravo, juste histoire de mettre des images sur le nom, d’en parler une autre fois. Pour Muntadas c’est autre chose, je m’arrête et je m’interroge, ça m’attrape, même si c’est simpliste, même si c’est un peu évident comme message, comme critique, comme dénonciation, j’apprécie certains dispositifs et puis il y a Alphaville, quelques secondes la voix d’Anna Karina, comment se plaindre ?

Plus tard, C, et l’inattendu : Pierre La Police. Voici que je feuillette et que je ris.

Vendredi 18 janvier

Première image. Il parle du lieu, de la position, du choix, de la perspective, il fait référence à Capa, Ristelhueber, Anthony Hernandez parce qu’un homme court penché, parce que la guerre a laissé un trou dans la route, parce que le poteau est au milieu. Deux photos plus tard, je suis surpris pas les ombres que je n’avais pas vues malgré les longues secondes devant l’image. Mais ensuite ? Trop d’anecdotes, je crois que j’attends autre chose, quelque chose qui ne viendra pas ; il ne faut rien attendre, écouter simplement, accepter ce que le photographe a à nous dire. Par exemple il dit que les gens de dos, sur la photo, ça permet au spectateur de se projeter. Je souris. La neige a commencé à tomber, je vois les minutes qui passent, je ne pose pas toutes les questions qui me viennent à l’esprit, juste une remarque sur cette image fascinante dont je t’avais parlée, cette impression d’immensité, de distance, ces pierres qui semblent ne devoir jamais atteindre leur but.

Je quitte ce moment avant les autres, je presse un peu le pas, je m’arrête pour profiter du moment, ces flocons qui transforme le paysage urbain. Dans le RER celui-là qui tremble, les mains bleutées qu’il regarde, les doigts qu’il fait bouger lentement, le froid ou pas ? Paris, métro Couronnes, trottoir blanchi… S & P. Est-ce épais ? Oui, quelques bons centimètres de neige. Et puis ce ciel orange.

Jeudi 17 janvier

Le fond de l’air est frais, et encore un peu rouge.

Mercredi 16 janvier

Nous nous voyons tous les jours, D. et moi. Nous parlons de Rabier. Je lui raconte ce qu’il dit. J’ai beaucoup de mal à lui décrire son imbecillité essentielle. Celle-ci l’enveloppe tout entier, sans marge d’accès. Tout relève d’elle chez Rabier, les sentiments, l’imagination et le pire de l’optimisme.

Monsieur X., dit ici Pierre Rabier, Marguerite Duras

Et tandis qu’au matin, un jeune blond avachi devait virer son pied du fauteuil sur lequel j’allais m’asseoir en grommelant quelque chose à son encontre, quelque chose qui l’indifférait, tout comme m’indiffère soudain la concordance des temps, voici qu’au soir j’abandonnai à son triste sort la femme en bonnet et bottines rouges qui m’avait accompagné jusqu’au RER mais qui venait de passer sous le portillon sans avoir vu, le croirez-vous ?, la horde de contrôleurs qui patientaient avec leur veste vert bouteille et leur air satisfait. Les freins du train se faisaient entendre en gare, il me fallait filer puisque il était bien tard. Elle et moi revenions du même endroit, mais je crois que nous n’avons pas parlé des photographies de Matthias Bruggmann sur le chemin glissant. Tant d’autres choses à se dire.

Mardi 15 janvier

On revint au musée sur l’histoire de l’industrie locale, locale mais étendue, étendue dans le temps jusqu’à ce que la haute cheminée de Kodak s’effondre. Je te retrouvai ensuite chez J, le tarama était à l’oursin, au fond du vase on voyait le visage ; mais ce n’était qu’une impression, une belle impression de biscuit sur papier, une belle collection d’objets insolites, délicats, de ceux qu’on poserait rêveur ici ou là, non plutôt là.

On revint au musée sur l’histoire de l’industrie locale, locale mais étendue, étendue dans le temps jusqu’à ce que la haute cheminée de Kodak s’effondre. Je te retrouvai ensuite chez J, le tarama était à l’oursin, au fond du vase on voyait le visage ; mais ce n’était qu’une impression, une belle impression de biscuit sur papier, une belle collection d’objets insolites, délicats, de ceux qu’on poserait rêveur ici ou là, non plutôt là.

Lundi 14 janvier

Face à la cheminée, le téléphone, il est à côté de moi. A droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d’entrée. Il pourrait revenir directement, il sonnerait à la porte d’entrée : « Qui est là. – C’est moi. »

La Douleur, Marguerite Duras

On me demande « Alors ? » et je parle du calme, des soirs, etc. Je suis encore un peu là-bas, ça se voit il parait. Dans le placard le paquet est improbable (scotch camouflage, guirlande de timbres), l’intérieur rouge et… marron. Ah oui marron.

Dimanche 13 janvier

On laisse tomber le Plateau, notez la majuscule. On reste ici, par exemple pour retourner à Venise, écrire deux jours qui flotte encore sur la lagune. Il faudrait peut-être en dire plus et sûrement le dire mieux. Mais ce sera pour plus tard. Sur le petit écran, Road One, deuxième partie, un voyage si beau, simple en apparence, des rencontres et même des pélicans.

Et puis.

Et puis tout ceux-là. Après avoir marché en vain, brandissant leur petit slogan au-dessus de leur petit esprit, ils ont allumé leur téléviseur en espérant que leur voisin les verrait dans le poste. Ils ont alors vaguement découvert que la France est plus ou moins en guerre. Mais il s’en foutent, c’est l’Afrique.

Samedi 12 janvier

Elle se souvenait qu’il y avait un parapluie en fourrure. On ne s’est pas vraiment demandé si c’était vrai ou faux. C’était vrai. Dans ce Robinson Crusoé de Luis Buñuel, l’homme seul sur la plage tient un parapluie de fourrure, qu’on qualifiera de parasol, d’ombrelle plutôt, en tout cas il ne pleut pas.

En revanche chez certains il y a quelques nuages, alors on invite P.

Dimanche 6 janvier 2013

Et la reine embrassa le crapaud en plastique…

Samedi 5 janvier 2013

À la MEP c’est toujours un peu pareil, toujours un peu de tout, de quoi faire plaisir à tout le monde, ne pas faire trop de vague sur des cimaises qui se veulent un regard généraliste sur la photo. On s’embourbe dans des vignettes décoratives, on part dans une petite ville américaine pour un joli regard, et surtout on s’embarque dans cinquante ans de photographies françaises, il y a de très belles choses, les incontournables, mais on lit soudain cela pour accompagner la photographie des années 90 :

Pourtant, chacun sent qu’une page se tourne, qu’un âge d’or de la photographie est en train de se clore. L’intrusion de la technologie numérique remet en question les fondements du reportage, modifie la perception de la photographie traditionnelle et pose la question de sa pérennité.

On tique. On décortique le mot « intrusion ». On déplore. Est-ce une manière maladroite d’exprimer une simple nostalgie ou est-ce purement passéiste ? Est-ce écrit sur un autre mur que la photographie numérique ouvre encore plus le champ de cette pratique, surtout avec les progrès technologiques en cours ? Nous explique-t-on ensuite en quoi les fondements du reportage ont été remis en question ? Bref, allons donc prendre l’air…

Le soir, l’air pris, et les transports aussi, on parlera (par exemple) de la brioche.

Vendredi 4 janvier 2013

L’addition nous fut apportée, écrite sur le fond d’une assiette. Elle montait assez haut, mais nous avions fait un dîner délicat et curieux, et en qualité d’étranger nous devions payer un tiers de plus qu’un naturel du pays – pour les fais de traduction – ; il n’y avait rien à dire, aussi ne fîmes-nous pas la moindre observation et le pêcheur nous reconduisit jusqu’au traguet où nos gondoles nous attendaient.

Voyage en Italie (Venise) ; Théophile Gautier

Je n’ai pas en bouche le goût du café, et pourtant la tasse est vide. Je l’ai belle est bien lavée, mais comment l’ai-je vidée ? C’est encore le matin, je suis ailleurs, somnambule, fatigué, que sais-je… Le nous de Théophile Gautier n’est ni un singulier ni un pluriel, ou un singulier ET un pluriel. Et moi, que vais-je raconter sur Venise ? Et comment ? Avec un nous, évidemment. En attendant Venise on s’embarque le soir au Japon avec les saveurs de chez Miki : œufs de poisson, gingembre, yuzu… J’ai aux pieds cette nouvelle paire de chaussures mais qu’en dire ici ?

Je n’ai pas en bouche le goût du café, et pourtant la tasse est vide. Je l’ai belle est bien lavée, mais comment l’ai-je vidée ? C’est encore le matin, je suis ailleurs, somnambule, fatigué, que sais-je… Le nous de Théophile Gautier n’est ni un singulier ni un pluriel, ou un singulier ET un pluriel. Et moi, que vais-je raconter sur Venise ? Et comment ? Avec un nous, évidemment. En attendant Venise on s’embarque le soir au Japon avec les saveurs de chez Miki : œufs de poisson, gingembre, yuzu… J’ai aux pieds cette nouvelle paire de chaussures mais qu’en dire ici ?

Jeudi 3 janvier 2013

On choisit le bar en face du petit train illuminé pour parler d’Hector. L’un a toujours des découvertes à raconter, il connait le lieu, me dit que « Là, c’est rien » à propos du serveur que je regarde surpris, à croire que j’ai encore des a priori sur les bars un peu désuets.

Mercredi 2 janvier 2013

J’ai beau dormir, je ne dors pas. L’air du saxophoniste à sourdine est agréable et j’ouvre donc un oeil, plutôt vers la gauche où j’aperçois la une du Canard Enchaîné entre les mains d’un autre voyageur. Je ris. Et rirai aussi un peu devant Les Habitants, fable absurde où la sauce (hollandaise) prend plutôt bien.

Mardi 1er janvier 2013

Il faudra trouver un cahier neuf pour ce nouveau janvier, pour l’instant c’est à décembre que les mots restent collés. Les premiers mots de l’an y sont sous forme de liste, peut-être pour se donner le sentiment de ne rien oublier :

– Trouver un nouveau cahier

– Film (dvd) : Le fond de l’air est rouge. Un peu confus, autant que la situation de l’époque ?

– J –> clés

– Bûche chez S et L

Sachant que les photos serviront aussi de pense-bête, je n’ajoute pas cette promenade au Jardin tropical, jamais visité malgré sa proximité – voire sa fusion – avec Nogent. Le lieu n’est pas oublié : des panneaux flambant neufs nous informe clairement de son histoire. Mais l’aspect délabré de certains éléments offre un visage plutôt triste de cet ailleurs longtemps abandonné et de cet autrefois qu’on ne doit pas oublier.

Vendredi 11 janvier 2013 – Venise

Le gardien de San Marco est rude, rustre, incohérent et désagréable. Celui de ce matin en tout cas : je dois laisser mon sac au vestiaire pour une raison que même les garçons du-dit vestiaire ignorent. Je laisse aussi dans les casiers mes impressions et ne me glisse pas ici dans les descriptions de la sombre et lumineuse San Marco… nous voici au balcon. En contrebas, les lots de touristes, les flaques qui s’étendent, les femmes en fourrure et le café Florian où l’on se rend évidemment. Oserait-on manquer une telle institution ?

Ensuite, de ci de là, on retiendra surtout l’horreur de clowns en verre de Murano avant de visiter la Fondazione Querini Stampalia. Promenade dans des intérieurs vénitiens des 18e et 19e siècles pour laquelle je paye presque inutilement une somme légère pour pouvoir prendre quelques photos.

Ensuite, de ci de là, on retiendra surtout l’horreur de clowns en verre de Murano avant de visiter la Fondazione Querini Stampalia. Promenade dans des intérieurs vénitiens des 18e et 19e siècles pour laquelle je paye presque inutilement une somme légère pour pouvoir prendre quelques photos.

Presque évidemment le petit bonheur du matin vient d’un détail gustatif dans cette petite pâtisserie à la façade attirante repérée la veille. On y entre au moins pour un café, on y craque pour un petit gâteau au sabayon servi par une vieille dame très apprêtée.

Presque évidemment le petit bonheur du matin vient d’un détail gustatif dans cette petite pâtisserie à la façade attirante repérée la veille. On y entre au moins pour un café, on y craque pour un petit gâteau au sabayon servi par une vieille dame très apprêtée.

À deux pas, ce petit restaurant à la carte attirante, repéré lui aussi la veille. Le lieu accueille de nombreux ouvriers, et avec un primo (du risotto) et un secondo (de la friture), au bout du conto on est totalo pieno avant de partir pour le Lido.

La première impression en débarquant au Lido, c’est la surprise. On avait oublié l’existence des voitures et des bus. Les voici qui toussent, ronronnent, vrombissent, klaxonnent…

Ah le Lido, on s’imagine que le fantôme de Gustav von Aschenbach erre sur la plage. Et ce n’est pas loin de la vérité. La plage offre un visage assez triste, que je dirais “très italien” si je prenais le risque de la caricature de ces plages privées. Sur d’improbables longueurs, les villages de cabines s’étalent, mais n’imaginez pas le charme désuet des cabines de Deauville. Vous voulez voir la mer de près ? marcher dans le sable ? Il faut faire un détour ou bien oser traverser ces constructions sans nom. Le fantôme est sûrement là, sortant du Grand Hôtel des Bains qui n’offre plus qu’une carcasse malade en restauration. Qui sont-ils, ceux-là qui comme nous s’aventurent sur le sable et les coquillages ? Là-bas les cris dans un téléphone : un pauvre type qui s’occupe, faute de touristes à qui vendre une écharpe multicolore ou je ne sais quelle babiole inutile…

Un café au milieu du Lido d’aujourd’hui, quelques petits gâteaux, nous repartons. Le soleil frappe les manèges des Giardini.

On cherche alors de quoi rapporter un souvenir qui se boirait, se mangerait. La petite épicerie nous accueille. La meilleure tomate séchée du monde dit-il. On rit. Idem pour le jambon. Les souvenirs s’entassent dans les sacs : vin, parmesan, tomates, jambon et même le pain.

La nuit est tombée, les valises ont roulé, un dernier bateau nous emmène à l’aéroport. Les gondoliers ne sont plus que des ombres que l’on s’étonne de trouver encore sur l’eau. Là quelques loupiotes sur une façade mais combien sur le casino ? Les lueurs viennent aussi de quelques réverbères, d’un arrêt de vaporetto, d’un néon sous un passage, puis d’enseignes et de vitrines – on en serait presque éblouis si on ne fermait pas les paupières en repensant à ces quatre jours.

Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier

Jeudi 10 janvier 2013 – Venise

La journée commence par la visite de l’Accademia. Comme à la Ca’doro, la gardienne est bavarde, mais ne nous arrêtons pas à ce détail sonore et ne blâmons pas la dame de s’occuper comme elle peut en surveillant d’un oeil les touristes parsemés. Dans les salles – dont certaines sont fermées pour travaux – on s’arrêtera ici ou là, ici un peu plus, là longtemps, pour griffonner (parfois un peu vite donc un peu mal) sur le carnet quelques noms, quelques mots, précédés du numéro de la salle, dans l’espoir dans faire peut-être autre chose qu’une liste, c’est à dire un texte travaillé offrant au lecteur une plongée incomparable dans ce lieu (fissuré) :

I – Lorenzo Veneziano – Plafond

II – Carpaccio – Bellini… début 16e

III – Granito – Plafond bleuté / grotesques – Hans Memling –> portrait – Madonna col Bambino tra Santa Caterina e Maria Maddalena – Combien de décollations de Baptiste ?

– Et les gardiennes… blablabla

X – Odeur de peinture (vernis ?) –> Grande fresque en restauration – Tintoret –> Il sogno di San Marco (presque des aplats de couleurs)

Salle 20 – Processione Piazza S.M Gentile Bellini – Miracolo della reliquia

Salle 21 – Une pintade observée par un singe (habillé) –> Ritorno degli ambasciatori de Vittore Carpaccio

Toilettes clinquantes au sous-sol

Salle 24 : salla dell’albergo – Plafond, granito, marbre, boiserie.

Le vaporetto nous dépose ensuite au Danieli. Là encore, ça sent le vernis : derrière un paravent, des ouvriers, des artisans peut-être plutôt, restaurent les piliers de marbre. La musique est jazz, l’attente très longue, étonnamment.

Le vaporetto nous dépose ensuite au Danieli. Là encore, ça sent le vernis : derrière un paravent, des ouvriers, des artisans peut-être plutôt, restaurent les piliers de marbre. La musique est jazz, l’attente très longue, étonnamment.

Par les petites rues nous rejoignons le nord, le Fondamenta Nuove.

On comble l’attente en regardant les gens sur cette charmante petite place à côté : un homme étrange sur un banc qui fait peur à une jeune touriste, une autre avec trois chiens, trois ragazzi en vêtements d’ouvriers et au regard si bleu…

Sur le bateau qui mène à Murano, une scène que je devrais décrire longuement, un grand-père à béret et son petit-fils (des baisers sur la bouche, l’étonnement du type en face, de la musique, un très fort accent…). La lagune est d’un calme fascinant. D’huile. Quelques îles, quelques bâtisses la ponctuent.

À Murano ils sont un certain nombre à descendre. On poursuit. Voilà Burano, escale obligée avant Torcello. Burano, escale multicolore qu’on imagine envahie par les touristes à une autre saison. Le premier restaurant devant lequel on passe est notre choix, mais pas un bon choix : “Ils sont gentils mais rien n’est bon ici” sera ta conclusion.

À Murano ils sont un certain nombre à descendre. On poursuit. Voilà Burano, escale obligée avant Torcello. Burano, escale multicolore qu’on imagine envahie par les touristes à une autre saison. Le premier restaurant devant lequel on passe est notre choix, mais pas un bon choix : “Ils sont gentils mais rien n’est bon ici” sera ta conclusion.

Torcello enfin, qu’on apercevait depuis Burano. Étrange impression… Malgré le chemin tout tracé, chemin unique qui ne laisse aucune liberté d’errance, il règne un sentiment d’abandon. Ce recoin de lagune, sous l’horizon d’hiver qui n’offre que des arbres nus, nous semble bien triste ; les chalets trop colorés où se vendent des souvenirs et de la restauration très légère ont un côté anachronique ; ceux qui sont emballés ont plus un air de saison.

On décide de visiter la basilique (fin du 11e siècle, n’est-ce-pas…), histoire de dire qu’on ne sera pas venu pour rien. On ne sera pas venu pour rien : c’est un endroit assez magique (d’autant plus magique que je n’ai pas encore visité San Marco qui révèlera des similitudes). Photos interdites : sur le carnet j’esquisse, je trace quelques croisillons légendés, je sais qu’il m’aideront à me rappeler cette incroyable multitude de couleurs et de motifs. Je sais aussi maintenant que les souvenirs s’effacent déjà (un mois déjà que nous sommes revenus), que sur les mots “paons, lions, oiseaux, lapins” je n’appose aucune image nette.

Torcello reprend un visage un peu moins triste dès que le soleil apparait… L’envie d’un café nous entraîne dans un bar où l’on ne laisse tenter par le tiramisù : un peu moins triste ainsi aussi.

Que dire du retour que les images ne montrent pas ?

Nous voici le soir, nous voici au restaurant, chez Vinovino (baccalà mantecato et prosecco en apéritif, fegato ou polpettine ensuite, panna cotta splendide pour terminer). Voyager dans l’assiette…

Nous voici le soir, nous voici au restaurant, chez Vinovino (baccalà mantecato et prosecco en apéritif, fegato ou polpettine ensuite, panna cotta splendide pour terminer). Voyager dans l’assiette…

Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier

Mercredi 9 janvier 2013 – Venise

Cette deuxième journée commence par un changement de programme, puisque l’Accademia est fermée ce matin pour cause de réunion syndicale.

Cette deuxième journée commence par un changement de programme, puisque l’Accademia est fermée ce matin pour cause de réunion syndicale.

On choisit donc d’aller à la Ca’doro, après un passage à la Salute, et en particulier le plafond de sa sacristie qui offre aux regards trois toiles de Titien contre un torticolis.

Un coup de vaporetto, le Rialto, les yeux rivés sur les couleurs des palais, les lignes de leurs ouvertures et la Ca’doro… s’avère fermée cette même matinée pour les mêmes raisons. On n’en admire que la façade qui donne sur le grand canal et on prend le chemin du quartier juif, d’une délicieuse tranquillité.

Deux églises (Ste Alvise, Madonna dell’Orto), un café… et le bateau nous emmène… au cimetière.

Dans le cloître je m’incline devant la règle de ne pas faire de photographies… par respect disent-ils. Mais j’applique un peu ensuite ma définition du mot. Les fleurs de plastique accrochées à ces murs de stèles, décolorées par les années, pourraient apparaître sur ma série photographique (vaguement entamée) des Oubliés… Quoi d’autres ? Quelques caveaux monumentaux, certains tristement effondrés, des “quartiers” recouverts d’herbe, la tombe de Stravinski… que dire…

De retour à Venise, nous descendons à Sant’Elena. Un petit resto qui doit probablement accueillir plutôt les travailleurs et les habitants du quartier, un plat de pasta al salmone comme à la maison, avec une mamie en cuisine… et nous pouvons reprendre le vaporetto pour aller au Ca’doro.

Un Saint Sébastien de Mantegna, des bronzes du 15ème, des toiles de Carpaccio et tant d’autres beautés avant d’aller du côté de la Fenice pour un concert gratuit des Tableaux d’une exposition de Moussorgski.

Un escalier, un couloir, je te suis, une voix, un peu de confusion probablement, on nous fait entrer sans rien nous demander, et nous voici dans la loge qui fait face à la scène de l’opéra. Quelques personnes sont là, ils ont probablement payé pour une visite guidée, eux… Sur scène une répétition, un Verdi avec décor qu’on qualifiera de moderne, tranchant avec les éclaboussantes dorures de la salle. Quelques minutes à observer ce moment dans ce lieu magique et clinquant et nous retrouvons l’autre salle, celle pour le concert. un autre style, des dorures tout de même. Au fond, sur cette banquette blanche, on écoute la petite conférence qui précède la musique (“Il cognac fue la sua unica consolazione”). Cent-cinquante personnes devant moi pour enfin écouter Moussorgski ; j’aperçois de temps en temps les épaules rouges de la pianiste qui bissera avec Chopin.

Sur le chemin du retour, on profite encore du calme, rompu avec entrain par deux amusantes petites filles. Elles crient qu’il faut se dépêcher, qu’il va pleuvoir, un rire m’échappe. Leurs petites silhouettes (manteau, bonnet) glissent devant une façade encore jaune dans la pénombre.

Sur le chemin du retour, on profite encore du calme, rompu avec entrain par deux amusantes petites filles. Elles crient qu’il faut se dépêcher, qu’il va pleuvoir, un rire m’échappe. Leurs petites silhouettes (manteau, bonnet) glissent devant une façade encore jaune dans la pénombre.

Une pause à l’hôtel, accompagnés par une bouteille de prosecco. Il est 19h30, des cloches à proximité, les chips du mini-bar à deux euros…

Où dîner ? Tu me dis qu’en été, San Polo est noire de monde. Mais ce soir, qu’y voit-on ? Un chalet encore habité par deux vendeurs de sucreries, une patinoire vide sur laquelle sont braqués des projecteurs et, heureusement, une pizzeria. Repus, on repart sans trop faire confiance au hasard.

Où dîner ? Tu me dis qu’en été, San Polo est noire de monde. Mais ce soir, qu’y voit-on ? Un chalet encore habité par deux vendeurs de sucreries, une patinoire vide sur laquelle sont braqués des projecteurs et, heureusement, une pizzeria. Repus, on repart sans trop faire confiance au hasard.

Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier

Mardi 8 janvier 2013 – Venise

Venise. Nous voilà. J’ai aperçu tes toits et tes canaux depuis l’avion mais cette fois nous sommes sur la terre ferme, la lagune nous sépare. En arrivant sur le tarmac un coup d’œil à gauche, l’horizon est doré, tu as vu ? Quelle heure peut-il donc être pour que la lumière soit ainsi ? 13h à peine passées, vous êtes sûrs ?

Devant les distributeurs de tickets on s’interroge un peu et sur le tapis roulant la valise enfin arrive. Quelques minutes à pied jusqu’au bateau, on grimpe, ça démarre.

Nous sommes seize, ça parle anglais, français, se prend en photo, regarde encore une fois le plan tandis qu’à travers les petites fenêtres défilent les piquets. À travers cette vitre que je n’ose pas baisser par peur de voir ma voisine grimacer sous l’air trop frais, la vue est légèrement trouble.

Nous sommes seize, ça parle anglais, français, se prend en photo, regarde encore une fois le plan tandis qu’à travers les petites fenêtres défilent les piquets. À travers cette vitre que je n’ose pas baisser par peur de voir ma voisine grimacer sous l’air trop frais, la vue est légèrement trouble.

Au loin, quelques silhouettes d’îles, et droit devant l’ombre de Venise qui s’approche lentement, se faisant désirer. Ici les murs sont ocres, là les panneaux annoncent des contrôles de vitesse et enfin nous y sommes, on tourne à droite, on entre sur un canal. Sur les visages des passagers qui se redressent les sourires se font plus francs, le barbu sort son caméscope et sa femme est ravie quand je baisse la vitre.

Une fois sur le grand canal, il n’y a plus rien à dire… juste regarder… devant… ou à côté…

Ca’Rezzonico, on descend. Je te regarde en souriant : “ça y est, on y est !”. La penzione est tout près… mais il faut tout de même se repérer dans le dédale des rues.

Une halte rapide, la joie d’avoir vue sur les canaux, et l’on repart dans ce petit resto repéré sur le chemin. Polenta et morue pour toi, assortiment de petites choses pour moi. Derrière le comptoir la femme a un visage de poupée, teint de porcelaine, lèvres rouge vif, tandis que le Russe sort un billet de 500 euros ; ils étaient si nombreux à table.

Et puis nous voilà au hasard des rues, hasard relatif, tu connais la ville et tu m’entraines vers la piazza San Marco, indispensable lors un premier regard sur la ville. Sur le chemin, l’église San Vidal, placettes, ruelles, ocres, jaunes, le gris de la façade du conservatoire teinté d’orange au soleil couchant, et puis San Marco, merveilleuse à cette heure, cette heure bleue. Les vendeurs à la sauvette lancent de petits objets qui laissent dans le ciel photographique des lueurs étranges.

Une pause pour un chocolat – joliment accompagné de petits gâteaux délicats. J’ignore durant quelques minutes où on est réellement – à savoir le Danieli, le plus beau palace de la ville – mais ce granito, ces velours, les lustres, ces vitraux, ces dorures au plafond… quelque chose me disait qu’on n’était pas n’importe où. En face de nous c’est d’abord un homme blond, rougeaud, probablement saoul, qui boit un thé après avoir bu du vin. Puis un couple, dont la femme veut des glaces au lieu de ce gâteau au chocolat. Elle prend un air triste à l’écoute des parfums proposés, elle hésite sur la pistache mais il n’y a pas de sorbets. Elle renonce. Le mari s’amuse des caprices, hier il lui a acheté cette robe rouge, assortie à son manteau, qu’elle porte avec simplicité. Dans cette banquette confortable je m’imagine lire Proust durant des heures. Je n’attendrai pas d’avoir 40 ans pour cela ; 2013 sera l’année idéale puisque l’année du centenaire de l’œuvre.

Une pause pour un chocolat – joliment accompagné de petits gâteaux délicats. J’ignore durant quelques minutes où on est réellement – à savoir le Danieli, le plus beau palace de la ville – mais ce granito, ces velours, les lustres, ces vitraux, ces dorures au plafond… quelque chose me disait qu’on n’était pas n’importe où. En face de nous c’est d’abord un homme blond, rougeaud, probablement saoul, qui boit un thé après avoir bu du vin. Puis un couple, dont la femme veut des glaces au lieu de ce gâteau au chocolat. Elle prend un air triste à l’écoute des parfums proposés, elle hésite sur la pistache mais il n’y a pas de sorbets. Elle renonce. Le mari s’amuse des caprices, hier il lui a acheté cette robe rouge, assortie à son manteau, qu’elle porte avec simplicité. Dans cette banquette confortable je m’imagine lire Proust durant des heures. Je n’attendrai pas d’avoir 40 ans pour cela ; 2013 sera l’année idéale puisque l’année du centenaire de l’œuvre.

Nous sortons, “salve!” La nuit est tombée. Les ruelles sont calmes. G m’a dit que c’est à cette période que Venise est elle-même, cela semble indéniable – malgré le Florian fermé, puis-je ajouter en souriant. Quartier de l’arsenal, qui sont-ils donc ceux qui errent à cette heure peu avancée, franchissent les ponts, hésitent sur quelques pavés humides. Ailleurs on s’inquiéterait d’un éclairage aussi faible, provenant d’un ou deux réverbères, de quelques échoppes encore ouvertes ou fenêtres d’hôtels. Ici la nuit nous enveloppe, et l’on peine à trouver la silhouette d’un arbre dans ce dédale minéral.

Nous prenons le vaporetto… voici les quais. L’air frais me fouette le visage, je respire, m’assied, profite. Un bateau passe, torche éclatante et carrée se reflétant dans l’eau.

Sur les Zattere, on ignore d’où nous vient si tôt cet appétit, mais l’on choisit ce petit restaurant dont on parlerait du sabayon pendant des heures. En face de nous la jeune femme, déjà d’humeur joyeuse et amoureuse, s’amuse de nos exclamations retenues, interroge le garçon, veut le même dessert. Le vin était rond, l’hôtel est tout près, rentrons.

Mardi 8 janvier – Mercredi 9 janvier – Jeudi 10 janvier – Vendredi 11 janvier

Décembre 2012

Lundi 31 décembre

Arriver de nuit à la ville que l’on rêve depuis de longues années, est un accident de voyage très simple, mais qui parait combiné pour pousser la curiosité au denier degré d’exaspération. Entrer dans la demeure de sa chimère les yeux bandés est tout ce qu’il y a de plus irritant au monde. Nous l’avions déjà éprouvé pour Grenade, où la diligence nous jeta à deux heures du matin, par des ténèbres d’un opacité désespérante.

Voyage en Italie (Venise) ; Théophile Gautier

Et puis Gene Kelly sourit ; celle qu’il aime remonte les escaliers. The End. En haut de nos marches, sortie du cinéma, on sourit moins : il pleut. Pas grand chose, juste de quoi rendre moins agréable ce qui était prévu. C’est donc à la maison qu’on débouche les bulles, tout aussi heureux. Tiens, et si on y mettait aussi un peu de ça ?

Et puis Gene Kelly sourit ; celle qu’il aime remonte les escaliers. The End. En haut de nos marches, sortie du cinéma, on sourit moins : il pleut. Pas grand chose, juste de quoi rendre moins agréable ce qui était prévu. C’est donc à la maison qu’on débouche les bulles, tout aussi heureux. Tiens, et si on y mettait aussi un peu de ça ?

Dimanche 30 décembre

Découvrir que cet air tant entendu s’appelle Take Five. Se souvenir des dimanches matins. Marcher. Pour nous c’est une longue et agréable promenade rive gauche, le nez en l’air sur les façades inconnues, jusqu’à un chocolat à la Coupole. Pour Laurent Hasse ce sont des rencontres sur 1500 km et un film sur le bonheur. Et pour vous, c’est quoi le bonheur ? Un Lifshitz le soir au fond du lit par exemple ?

Samedi 29 décembre

Italie pourquoi pas. Mais non. Le long couloir qui mène aux quatre lettres du magasin a quelque chose de… de quoi… de rien, c’est comme ça, je n’aime pas cet endroit. St Germain, sentiment un peu curieux de penser que je vais y trouver un vendeur plus compétent, je veux dire plus à même de répondre à la seule question qui me taraude, genre « mais pour la photo c’est pareil ? ». Il n’a pas vraiment la réponse, il me sort quelques mots et chiffres suffisants pour mon choix et je repars avec l’objet sous le bras… 23 pouces sous le bras, quelque chose entre la pieuvre, le freak et le geek. Je repars et me pose dans ce petit jardin le long du boulevard. Vingt-neuf minutes et vingt-sept secondes de JB plus tard, j’y lis un peu ce qu’on veut bien m’y raconter, l’hommage à la Vierge, tout ça tout ça… Le jardin a l’aspect que vous imaginez, c’est l’hiver, mais même la rose de Noël n’est présente que par un cartel un peu éteint.

Italie pourquoi pas. Mais non. Le long couloir qui mène aux quatre lettres du magasin a quelque chose de… de quoi… de rien, c’est comme ça, je n’aime pas cet endroit. St Germain, sentiment un peu curieux de penser que je vais y trouver un vendeur plus compétent, je veux dire plus à même de répondre à la seule question qui me taraude, genre « mais pour la photo c’est pareil ? ». Il n’a pas vraiment la réponse, il me sort quelques mots et chiffres suffisants pour mon choix et je repars avec l’objet sous le bras… 23 pouces sous le bras, quelque chose entre la pieuvre, le freak et le geek. Je repars et me pose dans ce petit jardin le long du boulevard. Vingt-neuf minutes et vingt-sept secondes de JB plus tard, j’y lis un peu ce qu’on veut bien m’y raconter, l’hommage à la Vierge, tout ça tout ça… Le jardin a l’aspect que vous imaginez, c’est l’hiver, mais même la rose de Noël n’est présente que par un cartel un peu éteint.

Le soir, parmi les multiples raisons de se réjouir, des photographies de Wim Wenders. Berlin, Palerme, Onomichi… coïncidence d’y lire des noms qu’on aimerait voir, qu’on a évoqués, qu’on attend. Quoi qu’il en soit je suis touché par ce cadeau si juste.

Jeudi 27 décembre

« Faut faire attention à la date de périmation« , dit-il. La dame tique en s’asseyant près de lui, mais c’est peut-être parce qu’elle souffre du dos. Place Monge, c’est soirée Maroc – Japon. Mince, on a oublié de piquer un vase…

Mercredi 26 décembre

Dans le RER ça sent le VVF, souvenir de Seignosse que je n’explique pas vraiment, cette odeur particulière déjà rencontrée ailleurs, peut-être quelque chose entre le pin et le sable, sûrement quelque chose provenant d’un produit d’entretien. Je plonge la main dans mon sac, reprends une habitude abandonnée depuis quelques semaines : les leçons de japonais. Je ne rêve pas de le parler, j’aime cette espèce de défi, cette idée d’apprendre, ce jeu de puzzle qu’est cette langue. J’aime moins cette difficulté à retenir, ce mur que ma mémoire rencontre malgré le nombre de fois considérable où j’ai lu cette liste d’adjectifs, ce tableau de verbes.

Dans le RER ça sent le VVF, souvenir de Seignosse que je n’explique pas vraiment, cette odeur particulière déjà rencontrée ailleurs, peut-être quelque chose entre le pin et le sable, sûrement quelque chose provenant d’un produit d’entretien. Je plonge la main dans mon sac, reprends une habitude abandonnée depuis quelques semaines : les leçons de japonais. Je ne rêve pas de le parler, j’aime cette espèce de défi, cette idée d’apprendre, ce jeu de puzzle qu’est cette langue. J’aime moins cette difficulté à retenir, ce mur que ma mémoire rencontre malgré le nombre de fois considérable où j’ai lu cette liste d’adjectifs, ce tableau de verbes.

Le film du soir, toujours du coffret Lifshitz, c’est La Traversée, belle aventure sur laquelle je ne trouve pas les mots (est-ce cette odeur de bûche ou cette musique jazzy qui me détourne ou me dérange ?).

Mardi 25 décembre

Je fais glisser, au feutre japonais, le prénoms sur les cartons, puis j’ajoute deux ou trois étoiles rouges. Un, puis deux, huit prénoms pour un plan de table, table aux couleurs du moment, vert houx, rouge baie, mais la couleur vive provient aussi de ces petites pommes qui étonnent tout le monde. Les échanges de cadeaux feront éclater quelques rires, le menu quelques exclamations. L’après-midi s’allonge, se termine assis dans des fauteuils assortis ; a-t-on déjà vu des fauteuils verts au cinéma ? Le Donzelli convient parfaitement pour une séance familiale en ce jour de Noël, mais tout le monde n’est pas d’accord. Plus tard, plus seuls, on extrait du coffret Lifshitz que tu m’as offert hier ce Wild Wide moins farfelu, moins sage, et sans conteste plus beau, plus simple… plus parfait en ce jour de Noël ?

Lundi 24 décembre

Quelle heure est-il ? Nous sommes seuls et je danse un mambo aux pas approximatifs. Yma Sumac vocalise, auparavant il y avait eu ce Divine Comedy de 1996 et ce Rufus Wainwright si peu écouté. Je porte peut-être ce cadeau clair et doux que tu m’as offert au moment du premier verre, peut-être, parce qu’il fait si chaud.

Quelle heure est-il ? Nous sommes seuls et je danse un mambo aux pas approximatifs. Yma Sumac vocalise, auparavant il y avait eu ce Divine Comedy de 1996 et ce Rufus Wainwright si peu écouté. Je porte peut-être ce cadeau clair et doux que tu m’as offert au moment du premier verre, peut-être, parce qu’il fait si chaud.

Dimanche 23 décembre

Le soleil enfin, presque top tard puisque hier… mais qu’importe.

Après-midi. Le train nous embarque, à travers la vitre je réalise que le fleuve, vu hier pourtant, a largement dépassé ses limites convenues. Les arbres nus y sont plongés, s’y reflètent, passent. Dommage, il est trop tard pour la moindre image triste ou belle, celles des arbres hier sous la bruine si nous étions allés plus loin, image un peu facile mais probablement efficace.

Après-midi. Le train nous embarque, à travers la vitre je réalise que le fleuve, vu hier pourtant, a largement dépassé ses limites convenues. Les arbres nus y sont plongés, s’y reflètent, passent. Dommage, il est trop tard pour la moindre image triste ou belle, celles des arbres hier sous la bruine si nous étions allés plus loin, image un peu facile mais probablement efficace.

Samedi 22 décembre

Les rues de Saintes sous une pluie très légère, une bruine qui va et vient, ce parapluie à quoi bon… Je connais la ville par cœur (presque par cœur tu vois, puisque j’hésiterai sur le chemin qui mène à la pâtisserie), c’est le petit jeu des comparaisons – avant c’était comme-ci, avant c’était déjà comme ça – et sur les trottoirs humides on en fait encore plus vite le tour. Dans certaines boutiques, sous-sols ou étages, les visages sont toujours les mêmes depuis mes plus lointains souvenirs. On s’exclame éventuellement en confirmant que oui, je suis bien le fils de, que ça se voit (avec un geste de la main tournant autour du visage). Un café du Costa-Rica là où, il n’y a pas si longtemps, un antiquaire m’offrait d’autres rêves. Dans Le Monde posé sur la table je lis que « chez les Romains ou en Allemagne, à une époque, avec le culte des Jeux olympiques, on encourageait le sport au détriment de l’éducation pour contrôler le peuple et le détourner d’une connaissance profonde des choses« . Je souris. Tu es plongé dans les premières pages du Yoshimura trouvé à cet étage où ce visage est toujours le même depuis…

Jeudi 20 décembre

Bosser. Marcher. Chercher. Regarder. Toujours un peu les mêmes alentours, mais je ne m’y aventure pas trop : le temps est incertain. Parler de la météo justement. T’attendre. À la lumière du plafonnier, tandis que j’imagine plus nettement la fin, je lis encore L’Incognito, ce Guibert qui ne m’enthousiasme guère : j’y vois trop de misanthropie, une pointe de condescendance, quelque chose comme le temps, incertain…

Mercredi 19 décembre

Être curieusement éveillé si tôt alors que nul ne m’attend, si ce n’est un peu plus tard quelques vendeurs nippo-noëlisés, un épicier italien, Gloria Lasso, adios tristeza (hasta domingo Paris), deux contrôleurs, deux parents. Plonger, dans le train, dans ces Images malgré tout de Georges Didi-Huberman. Sans rien en dire de plus ici. Juste imaginer, imaginer l’inimaginable.

Mardi 18 décembre

Le PDF met un peu de temps à s’ouvrir. Et puis il faut cliquer pour faire apparaître le bas du document. Des secondes qui semblent interminables… Il est 12h32. Un cri de joie intérieur, MS est au téléphone, je fonce au bureau de MF : « Je suis accepté ! ». Elle me répond par un grand sourire, ravie pour moi. Voilà. C’est le grand saut vers… vers quoi ? vers un printemps de 4 mois, 4 mois de travail autrement : apprendre, s’ouvrir, analyser, réfléchir, comprendre, retenir, argumenter… et devenir.

Devenir, c’est aussi un des verbes en filigrane du film « Pièce Montée« . Se marier, vaste question en ce moment : pourquoi se marier ? Comme ça… Pourquoi pas… Parce que. En même temps qu’un regard (amusé ? moqueur ou tendre ?) au salon du mariage, voici trois bouts de lecture et surtout un très court moment où la famille commente une phrase d’Annie Ernaux. Je regrette que le film n’aille pas plus creuser de ce côté-là, une sorte d’analyse de texte, un parallèle, des croisements. Alors c’est en famille qu’on nous raconte des petites histoires, ces grands moments de rien du tout. Finalement le film aurait pu s’appeler « Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel » mais c’était déjà pris…

NB. Avoir aussi couru pour une deux photos, revoir la superbe exposition de Corinne Mercadier et évoquer Venise en janvier.

NB. Avoir aussi couru pour une deux photos, revoir la superbe exposition de Corinne Mercadier et évoquer Venise en janvier.

Lundi 17 décembre

C’est dans le tramway cette fois qu’une femme tricote. Loisir de saison ? Soudain la voix d’Édith Scob qui annonce la première station de ce premier trajet : « Alexandra David-Néel« . C’est presque un choc, c’est en tout cas une surprise. Est-ce vraiment la sienne ? Un jingle étrange et presque désagréable, une autre voix, puis à chaque station deux voix autour d’une petite musique… Non, ne me dites pas que c’est Jeanne Moreau qui annonce la Porte Dorée !? Bref, voilà un des sujets du soir autour du lapin, et à propos de lapin j’ai gagné douze minutes grâce au T3a…

Dimanche 16 décembre

Le même aller-retour qu’hier. Je regarde un peu plus par la fenêtre du train. Un squelette industriel disparait trop vite du champ, mais j’ai le temps de voir la silhouette étêtée de ce qui pourrait être le fantôme d’une photographie des Becher. Vous imaginez bien que je rêve de descendre du train pour une image. Ensuite ce sont d’autres résidus de l’industrie d’autrefois qui apparaissent ; et la chicorée, tu en bois toi ?

Cette deuxième journée nous entraîne d’abord vers Roubaix et sa Piscine, avec un grand P. Galerie de portraits, statues réalistes, scènes de vie locales, au-delà de la beauté de lieu, on tombe sous le charme de ses œuvres. Quelques noms connus ne valent presque rien au milieu de ces noms qui ont tant produit, tant montré, tant vécu.

À peine plus loin, nous passons à Tourcoing. Au Fresnoy, Georges Didi-Hubermann nous parle de fantômes, mais pas de ceux auxquels vous pensez. Ils ne sont ni transparents ni recouverts d’un draps. Ils sont les images qui ont envahi un univers, très peu le mien, un peu le tien, surtout le sien. Il faut rester un peu, insister, regarder, pour s’imprégner de ces images fixes ou en mouvement que je n’avais pas forcément reliées d’un sens commun, d’une représentation commune – la lamentation -, pas consciemment en tout cas. Au milieu de tout cela, l’assurance qu’il faudra voir un jour ce cuirassé Potemkine ou ces Pasolini… Pasolini qui, le temps de quelques phrases sur la beauté et la richesse, m’emporte. Puis le visage de Marylin. C’est La Rabbia. Comment ai-je pu manquer tout cela ?

Et puis, sans s’y attendre, les retrouver.

Samedi 15 décembre

Elle s’assied brusquement, comme si enfin elle s’asseyait – j’appuie sur l’adverbe « enfin » -, épuisée par cette journée à Lille. L’indice ce sont ces trois grands sacs, pleins de cadeaux, encombrants ; tu lui proposes de les monter. De son sac à motifs léopard elle sort un livre de Catherine Pancol, un livre de poche. Le rouge de ses ongles est orangé, et toi assez vite tu t’endors. On revient nous aussi de Lille, Lille animée, illuminée, lumineuse, chaleureuse.

Nous avions commencé dès le matin par le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, grand-écart stylistique et temporel entre Jérôme Bosch et Marie-Thérèse Vacossin (un des noms de l’expo temporaire sur l’art construit, un courant de l’abstraction géométrique… Je crois qu’il y a dans l’abstraction géométrique quelque chose de radical qui me plait beaucoup mais on en débattra plus tard).

À Lille, ensuite, encore les Beaux Arts, cette femme qui tricote devant un triptyque, allitération et jolie scène, la laine assortie aux murs, et à côté il y a Rubens, plus tard Rodin, Redon, au milieu d’autres noms, parfois inconnus, j’oublie de noter qui a peint cette toile ou cette autre, j’accroche dans mes clichés quelques visages crispés ou doux, une posture, le contraste d’un corps à la pâle complétion dans une ambiance noir corbeau. Et puis les fables du paysage flamand et se rêver seul devant la tour de Babel. Un peu d’air, quelques boutiques, chez Meerts évidemment, je dis évidemment comme si je connaissais, je te suis, tu me guides et on intègre par un heureux hasard le rassemblement pour le mariage pour tous (OUI !). Je ne connais cette ville que par un court week-end d’il y a exactement 10 ans et 1 mois, je n’en ai gardé que le souvenir d’un bar et du Rocky horror picture show sur un petit écran de téléviseur, je n’en ai gardé que quelques phrases d’un autre genre qu’aujourd’hui. Au Tri Postal c’est un autre type d’horrors : par endroits ça dégouline, reste à savoir s’il y a un quelconque deuxième, troisième ou xième degré. Reste à faire le tri, donc, et même devant les films d’Apichatpong je suis un peu ailleurs, la tête pleine de tout.

Vendredi 14 décembre

Finalement, tout le monde s’accordait à dire que c’était trop long derrière, mais que sinon c’est pas mal, voire bien. Je me dis tout de même que cette version « plaqué tant bien que mal en arrière » n’est peut-être pas la meilleure solution. Le jury capillaire, venu de Montréal, d’Agen et d’une cantine scolaire du 5ème arrondissement (avec brandade au menu du jour), s’était réuni rue Keller, au 36, dans LA boutique de LA rue que même Télérama adorera quelques jours plus tard. Mais J avait à peine eu le temps de rougir qu’il me fallait partir, Valenciennes m’attendait.

Jeudi 13 décembre

De notre Académie espagnole, je ne connaissais personne, j’étais arrivé le premier, j’avais fait deux scènes au secrétaire général, et j’étais reparti le soir même sur mon île, je pris froid sur le bateau, une sale guigne d’automne.

L’Incognito ; Hervé Guibert

Ce livre acheté il y a quelques mois, je crois que je l’ai même emporté au Japon, traîne enfin dans mon sac. Je ne suis pas sûr que tout cela m’intéresse, mais j’aime l’idée de lire un journal de plus, de décortiquer un peu la manière que l’on a de raconter sa vie, des mois, un épisode, un moment.

À Beaubourg ça n’a rien à voir, ce sont des idées, une affiche années 30 qui se profile. Et puis je presse un peu le pas, car me revient à l’esprit cette séance de 22 h au Reflet Medicis, ce train qui sifflera trois fois.

Mercredi 12 décembre

C’est le plaisir de cette saison, dès que le RER a quitté Vincennes, ce léger givre dehors, blancheur, jolie lumière. Et puis elle pose son livre, Thérèse Desqueyroux ; elle éternue.

C’est le plaisir de cette soirée, les amis sur scène, et ce léger froid dehors dès que j’ai quitté la salle. Bastille, lumières colorées, attractions vides, les forains patientent.

Sur le quai de Sully-Morland, la scène est triste, puisque la saison froide n’est pas celle du plaisir pour tout le monde. Deux hommes parlent, l’un d’eux a une allure qui frappe, trop peu de vêtements, une tignasse et une barbe blanche à la Gandalf.

– Et vous avez quel âge ?

– 60 ans, répond l’homme à l’air perdu.

La moue dubitative sur le visage de l’homme qui questionne.

– 60 ans ?

– Oui, je suis né en 1925.

Il tremble, l’autre s’inquiète, on échange des regards. Dans le métro l’échange se poursuit :

– Vous savez où vous allez ?

– Ah oui, je vais retrouver… Je connais Paris, je suis allé à l’école rue Madame.

Il a le regard triste qu’ont parfois les hommes très vieux.

Mardi 11 décembre