Mercredi 22 octobre 2025

Je suis allé pisser. Il faisait encore nuit. D’autres à côté de moi pissaient aussi; on ne se parlait pas. Derrière la pissotière il y avait la fosse des chiottes avec un petit mur sur lequel d’autres types étaient assis, le pantalon baissé. Un petit toit recouvrait la fosse, pas la pissotière. Derrière nous, des bruits de galoches, des toux, c’en était d’autres qui arrivaient. Les chiottes n’étaient jamais désertes. A toute heure, une vapeur flottait au-dessus des pissotières.

Il ne faisait pas noir; jamais il ne faisait complètement noir ici. Les rectangles sombres des blocks s’alignaient, percés de faibles lumières jaunes. D’en haut, en survolant on devait voir ces taches jaunes et régulièrement espacées, dans la masse noire des bois qui se refermait dessus. Mais on n’entendait rien d’en haut; on n’entendait sans doute que le ronflement du moteur, pas la musique que nous en entendions, nous. On n’entendait pas les toux, le bruit des galoches dans la boue. On ne voyait pas les têtes qui regardaient en l’air vers le bruit.

Quelques secondes plus tard, après avoir survolé le camp, on devait voir d’autres lueurs jaunes à peu près semblables : celles des maisons. Mille fois, là-bas, avec un compas, sur la carte, on avait dû passer par-dessus la forêt, par-dessus les têtes qui regardaient en l’air vers le bruit et celles qui dormaient posées sur la planche, par-dessus le sommeil des SS. Le jour, on devait voir une longue cheminée, comme d’une usine.

::: Robert Antelme ; L’Espèce humaine

Alors je sens que tu vas me manquer. Je ne te le dis pas. Tu le sens, je crois, à ma façon de te dire au revoir. Il est tard, il ne pleut pas.

Mardi 21 octobre 2025

La laine est bleu canard, le manche du crochet céladon. Serai-je capable ? Mon corps pourra-t-il ?

Lundi 20 octobre 2025

Je retrouve ton sourire hésitant qui dit pourtant « Mon cher et tendre ! » tout haut dans le couloir, comme un sursaut de joie. Peut-être réalises-tu le sens une fois l’exclamation refermée, peut-être pas. Cher, peut-être le suis-je ou sans doute le suis-je, par ma présence régulière. Tendre c’est autre chose, j’apporte des sucreries, je te prends dans mes bras en partant, peut-être que les infirmières croient quelque chose. Aujourd’hui, pour la première fois, il pleut. Je découvre le salon. Sur l’écran de télévision, ça dépend qui tient la télécommande, il y a parfois Slam, je te raconte les règles, ma participation. C’est là où vous mangez, c’est là où à 18h20 le personnel pose assiette, verre, couverts devant moi. J’hésite à plaisanter, je me retiens, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Au mur, des toiles. « C’est déprimant » dis-tu. Je ris.

Dimanche 19 octobre 2025

Tu sais, j’étais ravi que tu sois venu avec de quoi faire une délicieuse salade crevette / pousses d’épinard / mangue pour que nous dînions ensemble. Mais je ne vois pas comment, quand on a des problèmes d’attention et mal aux dents — donc à la tête aussi —, on peut écouter un monologue — au sens premier, sans sous-entendu négatif — en anglais, sur l’équilibre de nos atomes et l’origine de la vie. Vraiment. Cela dit même en français sans mal aux dents, je ne sais pas si j’aurais pu dire quelque chose d’intelligent. Une petite blague peut-être ?

Samedi 18 octobre 2025

C’est inédit. Un verre, une terrasse. Tu prends un demi, je suis surpris, moi c’est un soda, lettrage blanc sur fond rouge. La douleur, suite aux 85 minutes de bricolage dentaire d’hier, est un peu là. Ce matin je t’avais dit que j’avais l’impression qu’on m’avait mis un coup de poing. Toi la bière va te mettre un coup de massue, bientôt tu dormiras.

Vendredi 17 octobre 2025

J’ai la bouche ouverte, grande ouverte, et puis il y a un bruit. Vrombissement. J’hésite. Comment leur dire que mon téléphone est en train de vibrer à cause de l’alarme de 10h19 que j’ai pas désactivée et que si elles, elles ne l’entendent pas, moi je vais faire une fixette dessus ? Alors, le temps d’une courte pause, je tente un truc du genre « honhéhéhonne hanmonhac » en bougeant vaguement la main. Autour de moi on essaye de décrypter mon balbutiement nasal, on traduit, et puis la jeune femme qui ne faisait qu’observer les gestes de l’endodontiste et de son assistante me tend mon sac, découvre l’ampleur du foutoir, me tend mon téléphone. Mais je n’ai pas mes lunettes, je peux pas approcher le téléphone de mes yeux et je ne me rends pas compte que c’est l’autre qui sonne. Ah il y en a un autre, elle dit. Pas de lunettes mais je coupe le brrrrrr flou. On peut reprendre.

On peut reprendre et pour un certain temps. “J’espère que vous n’êtes pas pressé,” venait-elle de dire, luttant comme un marteau-piqueur contre le matériau bouchant les racines de ma dent 16 .

Mardi 14 octobre 2025

Je m’apprête à ranger le Primo Levi, posé par terre près du lit, terminé dimanche soir malgré la nuit bien entamée ; l’œil était sur l’horaire et regardait Caïn. Je jette un regard à la page 161, chapitre nommé « Octobre 1944 », lu samedi C’est sans doute le plus beau passage du livre, mais peut-être ai-je enfoui dans l’oubli d’autres extraits. J’ai mis deux marque-pages de couleur orange, un au début du chapitre…

Nous avons lutté de toutes nos forces pour empêcher l’hiver de venir. Nous nous sommes agrippés à toutes les heures tièdes ; à chaque crépuscule nous avons cherché à retenir encore un peu le soleil dans le ciel, ais tout a été inutile. Hier soir, le soleil s’est irrévocablement couché dans un enchevêtrement de brouillard sale, de cheminées d’usines et de fils ; et ce matin, c’est l’hiver.

… un autre au début du troisième paragraphe.

De même que ce que nous appelons faim ne correspond en rien à la sensation qu’on peut avoir quand on a sauté un repas, de même notre façon d’avoir froid mériterait un nom particulier. Nous disons « faim », nous disons « fatigue », « peur » et « douleur », nous disons « hiver », et en disant cela nous disons autre chose, des choses que ne peuvent exprimer les mots libres, créés par et pour des hommes libres qui vivent dans leurs maisons et connaissent la joie et la peine.

J’avais lu durant presque 1 heure, samedi soir. Je sais ces moments nécessaires, salutaires. Je sais que j’y parviens parfois. Ils m’aident à oublier le reste. Ils sont ces heures de méditation que je n’arrive pas à m’octroyer, car méditer est un effort qui part du rien – s’asseoir, écouter, s’écouter, même si ce n’est pas rien – et qui va vers le rien. C’est ainsi que je le ressens. Sans doute, aussi, méditer me ramène trop à moi-même. C’est ainsi que je le perçois. La littérature m’en fait sortir, de moi-même. Ou peut-être me donne-t-elle à respirer ce que j’aime chez moi : l’amour des mots.

Mais nous sommes ce soir, c’est mardi, et donc il y a cette page 161. J’hésite à m’enregistrer lisant le premier paragraphe et à te l’envoyer, comme autrefois, parce que je sais que tu aimerais, que tu y serais sensible. Et puis je copie, colle, clique. Tu aimes.

Il n’y a personne à qui lire des mots. Bien sûr c’est un peu faux mais il n’y a personne à qui lire des mots.

C’est un peu faux : il y a eu des mots partagés dans le parc de l’hôpital, des phrases idiotes que j’ai lues en riant ; il faisait encore beau. Eric était content que je sois là encore.

Lundi 13 octobre 2025

« C’est pas que je suis en retard c’est que je vis sur le méridien de Greenwich et demi. »

Loïc Prigent ; J’adore la mode mais c’est tout ce que je déteste

Dimanche 12 octobre 2025

La vie t’a ramené ici, il y a quelques jours. Nous nous installons dehors. Il y a des tables de pique-nique, quelques patients dispersés, j’ai apporté des petits gâteaux de chez Pierre Mathieu et des petits rochers coco. Je te sais gourmand. Je te sais gourmand malgré tout, malgré « ça », la vie ou comment tu la traines, les médicaments que déjà / à nouveau tu prends. Je suis là. La solitude te ronge et je suis là, plus tard un autre ami viendra, on se connait déjà il était là lui aussi l’autre soir chez toi, j’avais tant aimé cette soirée et tes amis, je m’y étais senti si bien avec eux. Il fait beau, j’aime ta présence et j’aime te parler sans doute parce que je me sens libre de parler, je viens avec plaisir, non ne sois pas désolé, je suis là et c’est bien. C’est à la fois difficile – trouver les mots, les peser – et simple – être là, parler de moi, de toi, imaginer quel livre je pourrais te rapporter demain, dire que j’ai oublié les petites cuillers que j’avais pourtant préparées. Du parc où nous installons, on voit le bâtiment où je travaille. Alors je reviendrai demain, avant 18h30. Après c’est trop tard et tes murs sont tristes.

Samedi 11 octobre 2025

Je passe sous ton balcon, la fenêtre est entrouverte. Depuis plusieurs semaines, je me dis qu’il faudrait que je t’écrive, que je te propose un café, un verre, hier soir j’ai hésité, là aussi je me dis que. Tu es de tous ceux et toutes celles qui existent sans exister, ou quelque chose comme ça, depuis que nous ne sommes plus une habitude. C’est intervenu dans la consultation, mercredi matin, mes relations sociales. Sans doute les ai-je un peu enjolivées. Il y a de nombreux silences et d’interminables absences dans lesquelles je m’empêtre. Mais peut-être que je m’y love.

Vendredi 10 octobre 2025

Couleur chair. Donc la peau. Les peaux. C’est la commande d’Alban pour sa boutique de vêtements : un événement, quelques photos, un mois. C’est bientôt. J’ai enfin l’esprit pour ça, pour plonger, plonger surtout dans le doute. J’ai posé mon après-midi, c’est mon nouveau rythme, offrir aux vendredis après-midi un autre espace de travail.

J’entame un texte pour me donner un axe, je pioche dans les images, je reviens dans le texte, je vais et je viens sur les corps, j’hésite évidemment, c’est souvent une montagne à gravir, les exercices imposés et je crève de vouloir la perfection, c’est à dire non pas les plus belles images — vous demanderez à d’autres — mais le bon équilibre, la cohérence, l’exactitude, les bons mots. Je cherche ce qui fait sens. Je lui envoie des exemples, il répond qu’il aime celle-ci, celle-là. Pas de visage. C’est sans doute ça, la peau. Ce qu’il y a sans les visages, sous les vêtements. Le désiré, entre autres.

Jeudi 9 octobre 2025

Mercredi 8 octobre 2025

Le spécialiste a écouté mon présent, mes luttes, mes impossibles. Il me demande l’enfance, l’école. J’y ai déjà réfléchi, je savais la question inévitable. Mais j’ai peu de souvenirs. L’un des rares, en CE1, l’institutrice qui me rappelle à l’ordre : je n’écoutais pas mon camarade. Mais le souvenir est flou. Il me semble qu’alors, elle me demande de lire le même passage, à voix haute et qu’ensuite, je peine à raconter ce que je viens de lire. Un seul souvenir, ça ne veut rien dire. Un seul souvenir incertain encore moins.

C’était comment l’enfance ? J’étais comment, sur les petites chaises de l’école primaire ? Souvent sage, je n’en doute pas. C’est plus tard que ça se gâtera. Attentif ? Pas sûr. Participant ? Sûrement. Quelque part en moi, le souvenir flou de ma détestation de l’Histoire, comme une matière pas faite pour ma tête. Pas de logique, dans l’histoire de France ou de Navarre, juste du souvenir à ingurgiter. C’est une piste. Plus tard, le collège, oui, c’est plus net, bien sûr. Les devoirs devant la télé, les rires en classe, une vraisemblable très grande facilité, pas d’effort, cette camarade qu’on félicite parce qu’elle travaille beaucoup, je suis au premier rang, elle aussi.

Ça veut dire quoi ? Ça vaut quoi ? C’est plus net plus tard, mais après l’âge de douze ans, ce n’est pas cette période qui l’intéresse, le psychiatre. Si on creuse, c’est avant, pour savoir. Et si on ne sait pas, on fait quoi ? On fait quoi de moi maintenant ? C’est le moi de maintenant qui est là, dans ce cabinet.

Mardi 7 octobre 2025

Un coup d’œil par la fenêtre. La lumière est rare, c’est sans doute celle qui éteint définitivement l’été, me trompe-je ? C’est un bleu qui presque n’existe pas, au-dessus des toits. C’est du rose qui caresse le crépis ocre, irréel. J’aimerais être dehors, regarder ce mélange de praline, de sanguine et de mandarine au-dessus de la ville, mais je ne suis pas prêt, c’est encore l’heure du goût du café.

Lundi 6 octobre 2025

C’est vous qui travaillez à Neurocampus ?, me demande le caissier. Je le regarde, souris, j’avais un peu oublié son visage comme j’avais oublié de raconter ça ici ou à mes collègues. Lui il se souvient de moi, j’avais un tote-bag estampillé alors il m’avait demandé dans quel labo je travaillais, il allait passer des entretiens, il espérait être embauché, ça se voyait dans ses yeux qu’il l’espérait vraiment. J’ai été embauché, dit-il en souriant.

Dimanche 5 octobre 2025

Ton œil gauche marqué d’une chute récente, c’était jeudi. Il y a des teintes qui rappellent ton sweat-shirt, d’autres le ciel. Un jour ici peut-être, il y aura ton visage.

Samedi 4 octobre 2025

Le laurier et le gros olivier, trois bouteilles, les deux hortensias, une et demie, et pour le citronnier, le maximum. De l’eau dans une bouteille en plastique, plus ou moins une par pot, j’arrose à la simple flotte municipale faute d’avoir trouvé l’additif à diluer. C’est bleu, en poudre, dans le placard, dans une verrine, m’a écrit Sirius au téléphone. J’ai pensé un produit chimique avec le sucre et les nouilles, bienvenue chez les demeurés et l’ai cherché en vain.

::: Maria Pourchet ; Tressaillir

L’homme assis sur la chaise rouge lit un extrait du livre. L’homme est Olivier Mony, journaliste littéraire, il présente la rentrée, sa rentrée, il dit le monde du livre, des livres, ceux de littérature générale, il en a choisi six. L’extrait provient de Tressaillir, pris au hasard : Olivier Mony veut nous faire prendre conscience de la vitesse de l’écriture de Maria Pourchet. Une fois les guillemets fermés, il évoque un détail dans le texte : la précision d’un numéro de place, dans le train. Il parle du style de l’autrice. Il parle de l’ancrage dans le réel par un simple numéro.

C’est comme le numéro du TGV inoui 8421 du 21 avril 2019, dans ce journal et dans Présence. Olivier Steiner avait relevé ça, le numéro du train. Il avait dit ça, aussi, l’ancrage dans le réel.

Alors, une fois la rencontre terminée, je vais le voir, Olivier Mony. Je lui dis que ce qu’il a dit, ça évoque mon style. Je lui dis que peut-être. Je lui dis que je serais ravi de. Je ne veux l’encombrer, mais j’en ai un exemplaire. Dans mon sac.

Vendredi 3 octobre 2025

Jeudi 2 octobre 2025

Dîner de gala. C’est le travail, mais c’est un peu autre chose, un peu à part. Je mets le pantalon acheté au Japon en avril, j’aime définitivement cette couleur ocre, une chemise blanche. Dans la glace de la salle de bain, un dernier coup d’œil mal éclairé, agacements dermatologiques ici ou là, et puis surtout je change la boucle de mon oreille gauche, j’enlève l’hexagone doré qui est là depuis des semaines. Je mets à la place un pendentif, une petite chaine au bout de laquelle gigote un cercle de pierre claire, acheté dans la même boutique de la rue Notre-Dame. Je ne suis jamais très sûr que ça m’aille, mais je l’aime.

Dimanche 28 septembre 2025

Samedi 27 septembre 2025

Vendredi 26 septembre 2025

::: Paul Thomas Anderson ; Punch-Drunk Love, 2002

Jeudi 25 septembre 2025

Mardi 23 septembre 2025

Film : La femme de mon frère, Monia Chokri, 2019

Dimanche 21 septembre 2025

Samedi 20 septembre 2025

Il aime la pâte d’amande votre ami ?, demande la vendeuse de chez Pariès. Je ne sais pas. Je dis que je ne sais pas et puis je dis oh oui il aime tout. Une fois sortis du magasin, j’ouvre le petit papier, tu choisis la friandise qui a de la couleur jaune. Tu croques. Mais non, tu n’aimes pas el mazepan. Alors je le mange, le tien aussi, il a un léger goût de citron, j’exulte.

Je ne sais pas tout à fait si j’aime ça. C’est surtout lié à l’enfance, ce goût et cette texture. C’est celui des boîtes qui arrivaient des Asturies, envoyées par la famille dans les années 1982 et au-delà. Il y avait du turron et du massepain. Ça avait la douceur de l’indéfini, je ne savais pas si j’aimais ou pas, alors je disais que j’aimais : ça avait le goût d’ailleurs. Un jour ça s’est arrêté. Est-ce qu’on envoyait quelque chose en retour ?

Justement, un peu plus tôt, on en parlait, du goût de là-bas. C’était le petit-déjeuner, j’avais évoqué les marañueles de mes grand-tantes. J’étais surpris que tu ne les connaisses pas, car les Asturies, c’est aussi ton sang et ton enfance. Mais non, 100 km séparent tes souvenirs des miens : cela suffit pour être ailleurs.

Vendredi 19 septembre 2025

Restaurant Mifan, vous m’attendez avec un cocktail, j’ai quelques minutes de retard. Elle est arrivée aujourd’hui, elle sera là quelques jours. Elle vient de Vancouver, pour moi c’est autant une chanson que je connais bien qu’une ville du Canada dont j’ignore tout. Dès ses premiers mots, alors qu’elle s’extasie que je parle anglais, je m’inquiète : Vais-je la comprendre ? Et puis les discussions s’élancent, on parle de tout et de rien et dans l’ensemble oui, je m’habitue, rarement je la fais répéter. Cela m’amuse que vous soyez amis, vous êtes très différents : elle parle vite, beaucoup, elle fait de grands gestes qui balanceront son cocktail sur ma cuisse, splash, laissant quelques graines de fruit de la passion collées sur mon tibia, scouitch ; nous en rirons plus tard.

Jeudi 18 septembre 2025

Terrasse. Tu es là. Et tu me regardes, parfois ou souvent, ça dépend, surtout lorsqu’avec Patrice et Luc nous nous installons à la table d’à-côté, surtout lorsque nous parlons avec toi, surtout lorsque je plaisante sur cette veste en laine que tu portes alors qu’il fait si chaud ; tu rentres d’un séjour. J’ai envie de te montrer que je suis léger, j’ai peut-être envie de savoir si tu rirais à mes côtés, ou si tu aurais ri, toi l’impossible, toi la déchirure d’un soir joyeux, toi la définition de la déception. Je n’ai sans doute pas envie de te séduire, parce que ça ne sert à rien. Lorsque je pars, tu me dis « Déjà ? », sans le son, seulement les lèvres qui bougent.

Mardi 16 septembre 2025

J’avais été fait prisonnier par la Milice fasciste le 13 décembre 1943. J’avais vingt-quatre ans, peu de jugement, aucune expérience et une propension marquée, encouragée par le régime de ségrégation que m’avaient imposé quatre ans de lois raciales, à vivre dans un monde quasiment irréel, peuplé d’honnêtes figures cartésiennes, d’amitiés masculines sincères et d’amitiés féminines inconsistantes. Je cultivais à part moi un sentiment de révolte abstrait et modéré.

::: Primo Levi ; Si c’est un homme

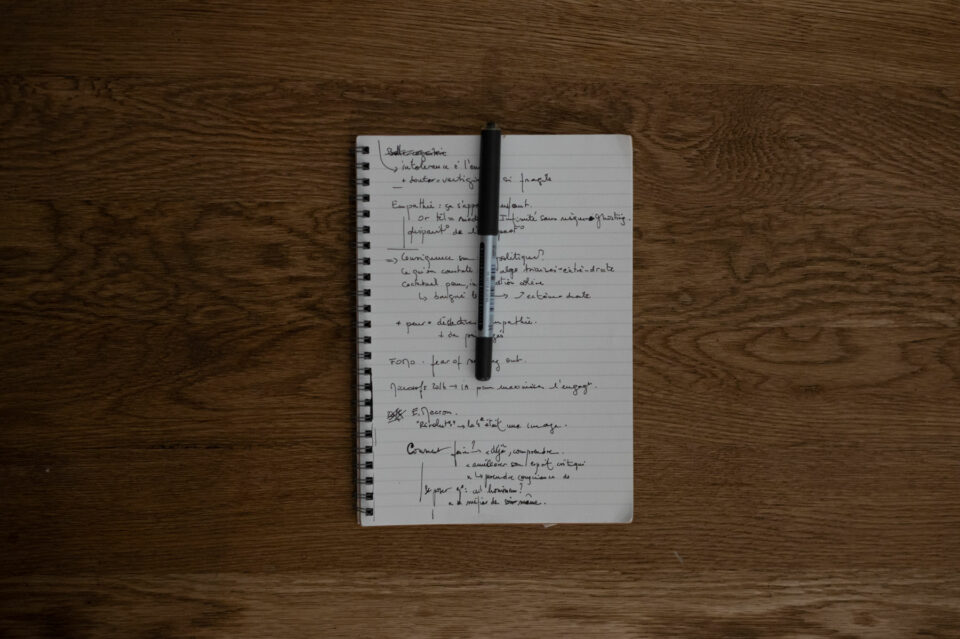

Il est l’heure où je me demande ce que je vais faire de l’heure qu’il reste. Je regarde les étagères. Je cherche de quoi lire. La table de nuit est pourtant pleine, embarrassée de choix ou d’abandons. J’ai en bouche le goût de la confiture de clémentines, celle de l’hiver dernier, jolies étiquettes. Je survole quelques lignes de plusieurs récits ou romans, je comprends qu’il me faut quelque chose d’autre qu’un énième récit sur soi chez Verdier ou Gallimard, qu’il me faut de la puissance ou de l’abandon, un monument ou un gifle. Il me revient aussi à l’esprit que je dois / pourrais écrire. Que ce pourrait être une source de joie, si tard. Que les soirs seuls, entamés par le travail, ont aussi une fenêtre ouverte sur la possibilité de l’écriture. Le carnet à spirales aussi attend des mots : les mots de dimanche que je n’ai pas écrit dans le train tandis qu’à ma gauche un inconnu dormait bouche ouverte. Pourquoi ? Il ne faudrait pas l’oublier, ce dimanche, pas l’oublier entièrement car c’est déjà un peu trop tard.

Lundi 15 septembre 2025

Alors elle me dit l’inéluctable, les mois à venir ou plutôt ceux qu’il reste, l’attente, sombre. « De confort », c’est comme ça qu’on dit. J’erre entre le silence et les mots impossibles parce que je n’ai pas les mots, on ne vous dit pas ce qu’il faut dire.

Dimanche 14 septembre 2025

Samedi 13 septembre 2025

8h04. Mes yeux se posent sur l’heure, mon corps s’expulse du lit, mais il est trop tard. Le train de 7h46 est parti.

Il n’y a rien à faire, il n’y a qu’à choisir : partir tout de même ou rester. Tu es dans ce train. Tu as laissé quelques mots, depuis l’heure de ton réveil. Tu disais en souriant « Don’t sleep over ! » I did.

Je regarde mon appartement. Je n’ai pas envie d’être là. Si je reste, je ne vais pas être ailleurs, c’est-à-dire que ma tête ne va pas être ailleurs, qu’elle va rester figée dans tout ce qui l’encombre : le travail et le reste. Les listes. Le foutoir de mon bureau. Ce n’est pas à toi que je pense, c’est à moi. Je te le dirai plus tard, puisque plus tard nous serons ensemble, puisque finalement je partirai. Je prends mon temps et puis je pars. C’est le train de 10h46. Je ne suis pas en retard, je suis au temps qu’il faut.

::: Elise Parré, La Base // Exposition « La Condition extraterrestre »

Vendredi 12 septembre 2025

Je sors du Condamné à mort, mis en scène par Jean-Luc Terrade, scène vide, un lit, la lame d’une guillotine, des fleurs mortes, des écrans trop petits par terre. La jauge ? Huit. Huit chaises. J’aime. Pas de voisin. Pas d’autre. Presque la solitude. Et le texte, rien que le texte : pas d’acteur. Une voix, sa voix, sortant de haut-parleurs, la diction parfois mâchée. Il est là, il attend le tramway, on le prend ensemble, je dis quelques mots, je dis que je l’ai tellement entendu, ce texte, par Étienne Daho et Jeanne Moreau. Il n’a pas l’air de l’aimer, Jeanne Moreau, il grimace. Qui a-t-il l’air d’aimer ? Et puis je descends, déjà, tu n’étais pas si loin.

Jeudi 11 septembre 2025

Et l’écriture ?, me demande-t-elle. Je ne m’y attends pas ; mon cerveau bafouille.

Mercredi 10 septembre 2025

Il n’y a pas que des silences chez toi. Ainsi, je reconnais les premières notes de la chanson tandis que je râpe la courgette. J’ai oublié le titre du morceau, je dis « Cranberries« . C’est Dreams. Premier album du groupe, découvert l’année suivante. J’ai écouté ça jusqu’à l’épuisement sans doute, j’avais 20 ans. C’est la période de ma vie où la musique était au-delà de tout. 1994, c’est l’année où Hole, Suede, Elastica, Portishead, Veruca Salt, Divine Comedy, Nirvana, The Cardigans hantaient mes soirées de solitude. Et Morrissey, tellement.

J’ai encore quelque part deux ou trois cassettes contenant des enregistrements de l’émission de Bernard Lenoir. Ou bien c’est parti le jour où j’ai jeté une partie de ma vie. J’ai encore quelque part ce qui n’existe plus.

Ensuite, tandis que je coupe les tomates, il y a Linger, Cranberries encore, même album. Je n’arrive pas à chanter, pas même à fredonner, je sens que ça va être faux. Ta présence retient ma voix, pourtant tu aimes quand je chantonne et sifflote, tu l’as dit. Tu dis tant sur moi, dans une sincérité déconcertante.

Une fois à table, après que tu as arrêté What’s Up? de 4 Non blondes juste avant les Hey-ey-ey-ey du refrain, tu reparles d’amour. Ton regard sur le monde est bleu et inédit. Tu bouleverses les attendus par la profondeur de ta pensée, la lumière de tes mots, ton bonheur d’aimer jusqu’à – ou grâce – l’égoïsme. Mais je regrette déjà ce qui est en train de se produire : je sais que demain j’aurai oublié.

Mardi 9 septembre 2025

C’est peut-être cela, qu’il faudrait raconter, ce sentiment confus, entre l’avalanche et le brouillard ; par moments ça rend tout impossible. C’est peut-être ça les mots qu’il faudrait cracher. C’est peut-être sur le présent empêtré qu’il me faudrait écrire, à la troisième personne. Ça s’appellerait comment ?

C’est aussi peut-être pour ça que j’écris : pour respirer au milieu de l’océan. Pour les îles. C’est parfois calme l’océan mais ça reste un océan, impossible à traverser, et puis parfois c’est la houle. Parfois aussi on se croit près du rivage et on se noie malgré tout ou l’on se fracasse. C’est aussi peut-être pour ça que j’écris : pour pondre des métaphores parfois un peu faciles.

Je note. Je note sur un fichier Google Drive. Je note pour ne pas oublier, pour savoir donner des indications. Depuis le 27 août, il y a deux colonnes.

Parfois, même ça c’est impossible, noter. Presque tout le temps, c’est impossible. C’est plus simple de dire les silences et l’horizon en faisant glisser des phrases qui sortent du bout des doigts, comme ça, parce qu’elles sonnent.

Parfois je me dis que c’est une posture ou une imposture.

Parfois, au milieu de toutes mes idées, au milieu du fourmillement, je me dis que c’est peut-être en images que je devrais essayer d’exprimer tout ça. Une idée de plus, comme ça ne suffisait pas.

Lundi 8 septembre 2025

« You could have said that you don’t know. »

Alors je ris et nous rions ensemble, en grands éclats.

Dimanche 7 septembre 2025

Je ne sais peut-être plus dire. Je n’ai peut-être plus envie de dire. C’est confus. Pourtant hier il y a eu la plage, l’horizon freiné par le Cap Ferret, là-bas, en face de nous. J’ai écrit un petit texte qui complétait les deux phrases sur ta passion. Je parlais de là-bas, au-delà du Ferret ; certains disent comme ça, Le Ferret, moi non, jamais sauf en mettant des accents circonflexes sur le mot, moquerie.

Je ne voulais pas que tu lises cela. Je ne voulais pas retomber dans le piège d’être lu en le voulant — parce que le texte est beau — et sans le vouloir — parce qu’il ne dit pas vraiment la vérité, parce qu’il s’accroche à un petit caillou ou à un grand continent lointain, le texte. Lorgnette et petit bout ?

J’aurais pu rebondir et parler du silence, c’est formidable, le silence, moi j’ai celui qui hante avec douceur mon appartement. C’est si calme, chez toi, les gens me disent. C’est un silence que j’ai fini par aimer. C’est encore plus beau quand il est rompu par les cris des oiseaux migrateurs.

Je peux dire, ce soir, au lieu de raconter nos pas ralentis et le goût du pain frais, ce que m’a raconté ma tante, la fin d’après-midi venue. Elle avait lu les 40 premières pages de mon manuscrit. J’ai vite noté des phrases, au crayon à papier, sur mon carnet posé là, bienvenu, sur ma table. Les mots de rien, la vie, c’était autrefois, mon grand-père que je n’ai pas connu, son visage, le suicide de Victorine, la mort presque partout, l’odeur de la mort aussi m’avait-elle dit la dernière fois.

Samedi 6 septembre 2025

Ta passion, c’est le silence. Saurons-nous la partager ?

Vendredi 5 septembre 2025

En partant très jeune pour le Japon, je ne cherchais pas tant à « voyager » qu’à « m’exiler ». Je voulais non seulement vivre ailleurs mais, surtout, si possible, être une autre (il va sans dire que je n’ai pas réussi).

::: Corinne Atlan ; Le Pont flottant des rêves

Mardi 2 septembre 2025

[18:11:48] David: OK so I’ll wait for you.

[18:36:53] Arnaud: Oh i may only be 3-4 minutes late.

[18:39:35] David: Buddha said « only three things I can do: I can fast, I can wait and I can meditate »

Dimanche 31 août 2025

Le samedi d’avant sa mort, on est allées au salon de l’auto avec maman. Alors on est passées le voir sur le chantier, les horaires, c’était pas comme maintenant. Il y avait un tel bruit, j’ai dit à maman « Mais tu te rends compte, il doit rien entendre. »

Samedi 30 août 2025

– Papa, est-ce qu’on ne peut connaître que la moitié de la vérité ?

– Quoi ? Je ne comprends pas.

– Je ne peux voir que ce qui est devant moi, pas ce qui est derrière. Je ne peux donc connaître que la moitié de la vérité, n’est-ce pas ?

::: Edward Yang ; Yi Yi, 2000

– Vous voulez qu’on aille boire un café ?

– Oui.

– Parce que j’ai une heure à perdre alors si vous voulez, je peux vous faire visiter la ville sans bouger.

::: Ingrid Gogny ; Rouen, cinq minutes d’arrêt, 2001

– … Et puis finalement j’ai appelé chez lui. Il était en train de manger de la confiture de sa grand-mère et là il m’a dit « Ah non oh la la j’peux pas venir, c’est trop bon »

– Non tu t’fous de moi.

– Non non j’te jure c’est vrai.

– Attends mais c’est un con.

::: Valérie Mréjen ; La Défaite du rouge-gorge, 2000

Mardi 26 août 2025

J’écris. J’écris encore ce soir. J’écris cet objet qui attend, depuis l’été 2013.

Douze années perdues dans le temps, dans le Japon, dans le Chili, dans la vie, dans mon cerveau, mes peines, mes activités, mes difficultés, mes absurdités, un autre livre bien sûr, des expositions aussi, et puis la vie. Douze années perdues dans une question : suis-je capable de l’écrire, ce fichu livre ? Va-t-il, par endroits, rester aussi médiocre et indigeste ?

Depuis quelques jours, c’était mercredi je crois — le nouveau fichier s’appelle Antonio 20 août 2025 —, j’ai repris les rênes. J’ai décidé que ce n’était plus possible, que ça ne pouvait pas durer aussi longtemps. Il y a un an, j’avais dit ça aussi, « Ce n’est plus possible, ça ne peut pas durer aussi longtemps« , mais j’avais fait des recherches, ajouté des questions, trouvé des réponses et surtout un courrier écrit de la main de mon grand-père et une autre archive qui confirmaient que je n’aurais jamais dû naître. Il aurait dû partir au Mexique. Deux fois, il l’a demandé. La première fois, c’était à Argelès, camp n°3, l’hiver 1939. Vouloir vivre, ça s’appelle sans doute, quand on est indésirable.

La dernière fois, c’était en janvier, j’avais vaguement relu le texte, corrigé trois bricoles et puis plus rien. Sans doute un léger effet des pilules en losange. Depuis, rien, rien, rien, sauf quelques discussions avec ma mère, rien.

J’écris. J’écris encore ce soir.

Lundi 25 août 2025

Dimanche 24 août 2025

Les jours qui précèdent étaient une liste. Des expos à préparer, d’autres à inventer, des dossiers à monter, des idées à clarifier, un livre à finir, un autre à commencer et encore un autre, des maquettes à construire, des essais à imprimer, des épreuves à éprouver, des pluriels, des mails à envoyer, des vitres à nettoyer, des images à ranger, des dossiers à trier, des impressions à soleil-lever, une arrière-cuisine à ranger, des espoirs à caresser, des peaux à chercher, infini infini, la tête en pagaille ou dans un océan, c’est comme ça que ça finit et Camus reste au pied du lit. J’étais resté à Bordeaux pour ça.

Oh il y a eu un peu de tout ça, un peu, pourtant sans doute trop si l’on y pense, et demain c’est lundi.

Oh aussi, il y a eu ce qu’on m’a dérobé, j’ai dû rester à Bordeaux pour ça. Le stress et la peine passés, il reste les emmerdes, la paperasse, l’attente jusqu’à quand, les questions sans réponse, une autre liste pour les jours.

Alors tandis que le jour explose en pleine soleil, je fuis le clavier et les idées, je retrouve Eric au jardin public, rime souriante, hic ! Les heures passent doucement, presque rien, raconter nos malheurs et nos joies, les siennes sont encore fortement teintées d’obscur. On nous offre un cookie, on regarde les corps au loin et les enfants joyeux, on commente, on oublie les trois filles derrière en quête d’amour, parfois sont-elle agacées par le masculin.

Plus tard, trop tard sans doute, la tête encore en pagaille, ces mots : Je suis jaloux des paysages.

Samedi 23 août 2025

Besoin de temps, dis-tu.

Vendredi 22 août 2025

Jeudi 21 août 2025

25.XI.79

6 heures du matin

Rentrée d’un réveillon inintéressant à trois heures du matin, je tire des photos jusqu’à 6 heures. La solution est claire : il me fait travailler tous les jours. En six mois j’ai tant changé et avec une telle irrégularité de travail – qu’un travail continu s’impose.

::: Alice Cléo Roubaud ; Journal (1979-1983)

Soudain, inattendu, je danse.

Mercredi 20 août 2025

Lundi 18 août 2025

Casier vide. Stupeur. Plus rien. Je me dis que je divague, que mon cerveau ne le voit pas. Mais non. Plus rien. J’ai dans la main la clé du cadenas que, vraisemblablement j’ai oublié de fermer. Plus rien. C’est alors comme si le corps, lui aussi, se vidait. Plus rien. Ni mon sac Fred Perry qui m’accompagne à la salle de sport depuis sûrement plus de vingt ans, ni mes baskets montantes blanches Flamingos que j’aime tant et qui se mariaient si bien avec presque tout, ni mon portefeuille acheté au Japon en avril dernier, ni mon trousseau de clefs auquel sont accrochés ce petit grelot japonais et le Saint-Christophe – mon prénom et ma date de naissance sont gravés au dos – offert par Yvonne. Il est vingt heures. La faim a disparu, aussi.

Dimanche 17 août 2025

A présent tu vis ailleurs, en ce pays qui a été le mien. Lorsque nous l’évoquons, c’est soudain le lac Chuzenji qui apparait. Pour moi, il était sous la brume d’automne et il reste tant d’images que je n’ai pas montrées. Toi aussi tu as connu la maison où l’Histoire fait encore craquer les planchers, toi non plus tu n’étais pas seul. Tu souris, malicieux.

Samedi 16 août 2025

::: Jonathan Glazer ; Sexy Beast, 2000

Vendredi 15 août 2025

Comment rendre hommage à l’amitié ? Quels mots fonctionnent dans l’été, quand on se dit « A bientôt » ?

Comment, ensuite, dire celui qu’on ne connait pas et dont on ne sait pas exactement si on aime entièrement sa présence ? Lui-même, n’est-ce pas qu’il m’a, quelque part, attendu ? Il pourrait être des pages, une description plus ou moins appuyée de ses chaussures, de son bracelet, du lieu qu’il a choisi, ou de l’audace qu’il a de demander si l’on peut s’installer ici malgré tout. Et puis il y a son regard – ses yeux et comment il a vu ce que je montre, ce que je dis de moi. Il a le goût d’un peut-être un peu lointain, le sourire qu’il faut, et sans doute un discours trop immense pour moi, comme une vague, comme une vague parce qu’après tout c’est l’été.

Enfin, Tillmans, enfin ! Des heures. Je m’imprègne. J’aurais voulu m’arrêter avant, au paragraphe précédent, au mot « été ». Mais c’est impossible. Que faire de ça, immense ? Qu’en dire et… oui, qu’en faire ?

Jeudi 14 août 2025

Mercredi 13 août 2015

La petite salle d’audience, au rez-de-chaussée, est bondée. il y a même du monde debout point des corps en vrac contre le mur du fond, à la manière d’une mauvaise tapisserie. Une fenêtre haute a été ouverte, pour apporter un peu d’air frais. En vain. La pièce sent déjà la sœur, l’angoisse et la lessive amer de la fragilité sociale.

::: Dimitri Rouchon-Borie ; Fariboles

Mardi 12 août 2025

Lundi 11 août 2025

Dimanche 10 août 2025

Briare. Vélo. L’œil sur la montre autant que sur le chemin et les paysages qui le bordent, je pars vers le sud, direction Chatillon-sur-Loire. Ousson peut-être si j’ai le temps. Parce que, oui, j’ai le temps, mais pas tout mon temps : le supermarché ferme à 12h30 et je vais évidemment m’arrêter, regarder, photographier, profiter, faire demi-tour, hésiter. Respirer.

C’est un ailleurs reposant, paisible — canal, fleuve, écluses —, et rapidement je sens que je ne veux pas quitter ces bords de Loire, pas tout de suite, pas demain. Peut-être parce qu’hier je n’en ai pas profité. C’était étrange hier, cette envie de ne pas sortir.

Être ici, se baigner peut-être, avoir un autre rythme ou ne pas en avoir du tout. Ne rien prévoir ou si peu. Je sens que j’ai besoin de ça, là, maintenant et les jours d’après. Surtout, ne plus bouger, ne plus prendre de train, c’est-à-dire reporter le prochain, et simplement pédaler quelques minutes pour voir un horizon, des oiseaux, et donner aux paysages un autre sens / visage / nom. Un sens qui dit que je suis là et rien d’autre.

Je crois, aussi, que je n’ai pas envie de Paris, pas comme c’est prévu, pas dans l’errance, l’obligé. Même l’amitié — la liste des prénoms est si longue — n’est pas un argument.